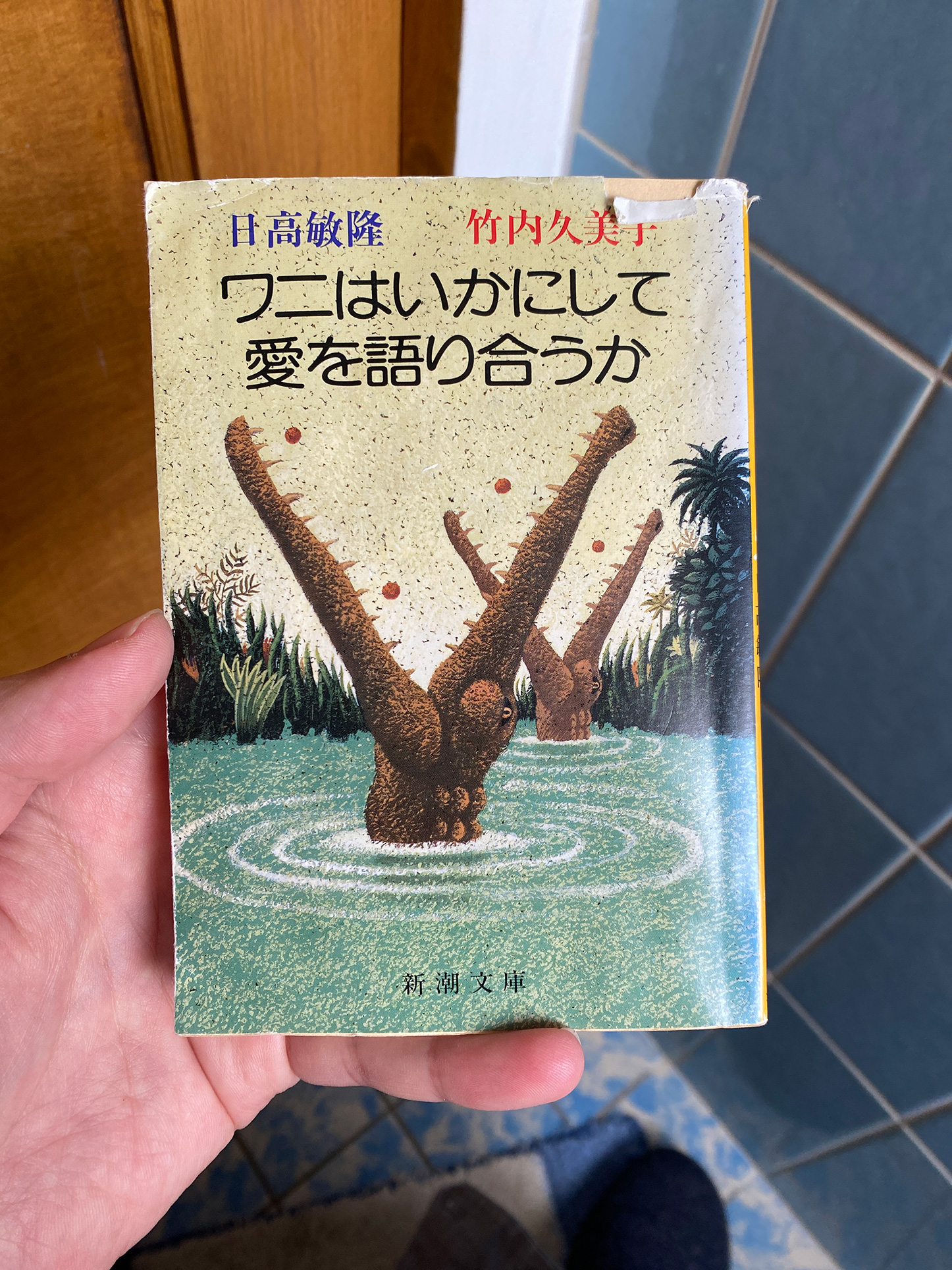

ワニはいかにして愛を語り合うか (日高 敏隆 (著), 竹内 久美子 (著)/新潮社)

購入価格: 家にあった(0円)

評価:

この記事は約2分1秒で読めます

タイトルがよくない。むろん、キャッチーさを狙ったつもりだろうが、おもしろくない。もっとマシなタイトルがあったはずだ。

とまれ、興味深い記述はいくつかあったので、内容としては及第点といったところ。しかし、出版年代のせいか、おっさんの居酒屋談義の延長線上んのような、女性蔑視的な会話がぽろぽろ出てくるのはいかがなものか、とは思う。まあ、時代性なので仕方がないとは思うが。

セミの生活史が十三年周期や十七年周期という大きな素数の場合には、次のようなことが起こる。たとえば、三年周期の生活史をもつ捕食者が、ある年偶然にも十七年ゼミを食べることができたとしよう。しかし、その捕食者の子孫が次にこのセミが大発生するときにそれらを食べられるのかというと、そうではない。十五年後では二年早く、十八年後では時すでに遅しである。いずれにしても、うまく逃げられてしまう。このことは、十三年ゼミについても同様である。だから、どうしてもこのセミを食べたい捕食者は、生活史を一挙にこの周期に同調させなければならないだろう。しかし、これは非常に困難なことである。実際、この周期ゼミの周期に同調している捕食者は発見されていない。彼らは他に類を見ないほどみごとに捕食者を振り切っているのだ。

イギリスのある女子大の寮で、そこに生活している百三十五人の女子学生の月経周期を、新年度開始から半年間にわたって徹底的に調べた研究がある。百三十五人のうち、任意の二人をピックアップして比較しても何の相関も見いだされなかったが、ルームメイトどうしとかいっしょに行動することの多い親友どうしについて比較すると、お互いの月経周期が徐々に同調していく傾向が見られた。友だちどうしで「生理がうつる」という、女の子の間だけの秘密の言い伝えはやっぱり本当だったのだ。さらに、男性に会う回数と月経周期との間の相関も見いだされた。

赤ん坊を左手で支え、頭が左に来るようにして抱くことである。多くの母親は無意識のうちにそうしているらしい。そうすれば赤ん坊の機嫌もよく何ごともスムーズにいくことを、やはり無意識のうちに習得しているからだ。聖母マリアが幼いキリストを抱いている絵や彫刻にしても、ほとんどが左手で支えるという構図になっている。利き腕ということに関していえば、母親が右利きなら、こうすることで右手が空き都合がよいかもしれない。しかし、左利きの母親について調べてみても、やはり赤ん坊の頭は左に来るように抱かれることが多いのである。左向きに抱くのはやはり、赤ん坊側の要請である。つまり、左向きというのは、母親の心臓の側に向くということである。このとき赤ん坊は母親の体内にいたときから聞き慣れている心音を、精神安定のための環境音楽として聞いているのである。

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち

2019/07/18 エッセイ migrated-from-shintaku.co

おすすめされて読んだ本。まったく感動的な本だと思う。ひとりの不幸な星のもとに生ま ...