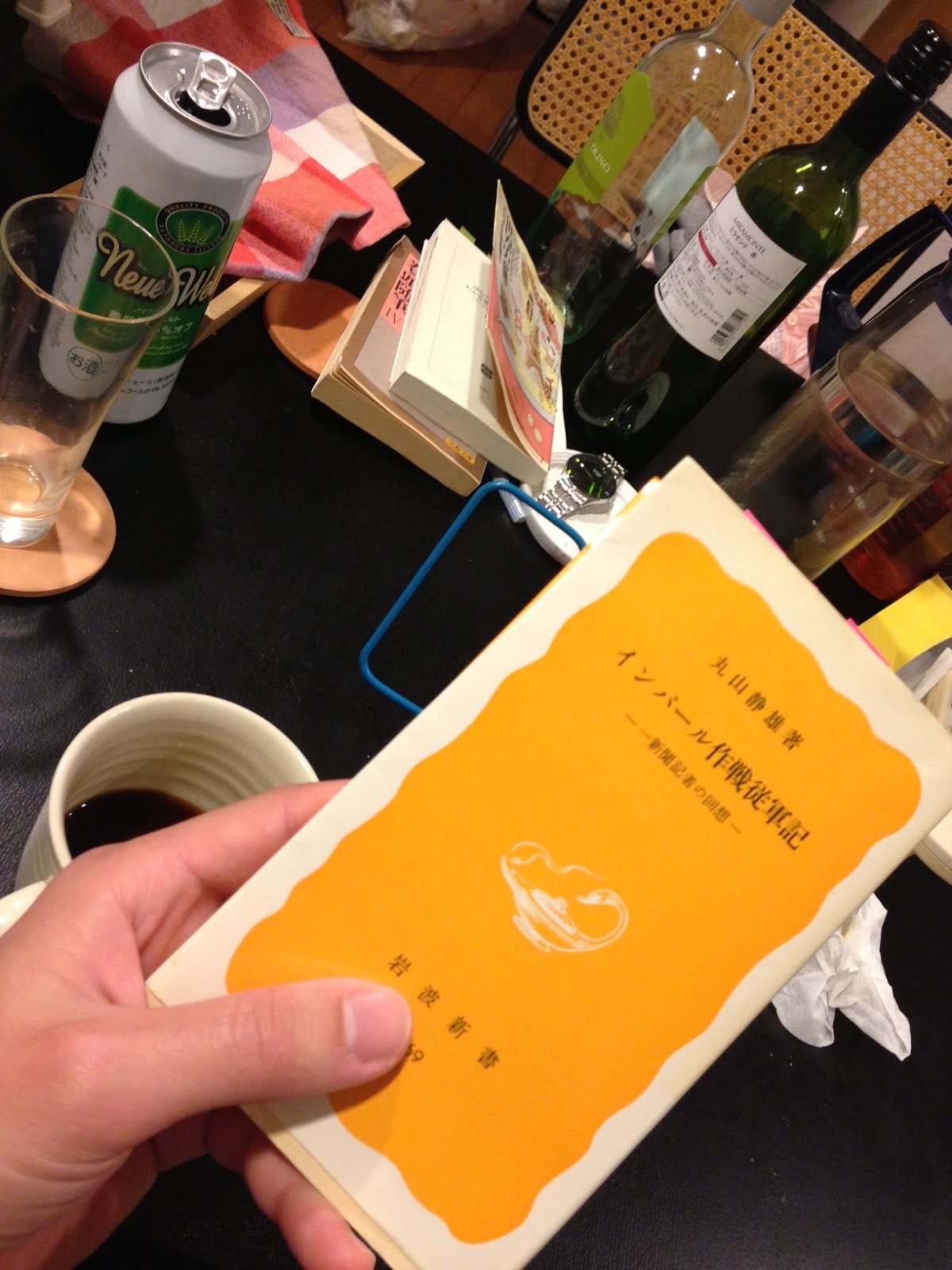

インパール作戦従軍記—一新聞記者の回想— (丸山静雄/岩波書店)

購入価格: 不明

評価:

この記事は約3分10秒で読めます

戦争の悲惨が肌を粟立たせるほどに伝わってくる一冊である。

著者は新聞記者として無謀で悲惨な作戦の代名詞ともいえるインパール作戦に従軍し、命からがら帰ってきた人である。"命からがら"とは、今でも普通に使われる言葉だが、戦争にこそ、命からがらという単語はふさわしく、また、そのような状況は戦争以外にはあり得ないような気がする。

しかし著者は、死の境を何度もさまよい筆舌に尽くしがたい労苦を味わったにも関わらず、文章はとてつもなく冷徹で、我がことにも関わらず他人ごとかのような観察眼で淡々と語られ、徹底して私情が削ぎ落されている。なにか、遠藤周作に通ずるものを感じる。ジャーナリストとはそういうものなのかもしれないが、願わくばこういう文章が書けるようになりたいと、ぼくは思う。

以下、本書を部分的に抜粋。

死体は山径の片側に点々とつづいていた。倒木の寄りかかるように、あるいは立木に体をもたせかけて眠るように息絶えているものがあった。すぐ蠅が腐食部に卵を生みつけ、ウジが発生する。死体にはガスが充満し、腹がふくれる。ウジがふくれ上った腹に拡がり、身体を食い荒らしてゆく。

死体はポツンと、ただ一体だけで横たわっているようなことはなく、一体の死体があるところには数十の死体がつづいていた。また山径の両側には同じように死体が並んでいることはなく、ほぼ片側に集中していた。人間は孤独であるとか、孤独を愛するなどというが、やはり一人ぼっちでは死ねないのであろう。

軍隊では軍馬が大事にされ、馬は兵隊よりも階級が上だといわれたものである。兵隊は「一銭五厘」の価値しかないが(当時の葉書は一枚一銭五厘。葉書一枚出せば兵隊はいくらでも召集でき、代わりがあるという意味)、軍馬にはなかなか代わりがないというのである。

極限状態を左右するのは精神力であろうが、ほぼ同じ条件のもとにあったわたしと佐田少尉がどうして生と死を分けることになったのであろうか。わたしは、わたしが自由であり、佐田少尉は軍隊組織のなかに固く縛られていたからかではないか、自由であったか、そうでなかったかのちがいが生死を決めたのではないかと考えた。

もっとも自由だといっても、わたしに残された自由はきわめて限られており、将兵の立場と大差はなかったであろう。しかしわたしには、わたしは兵隊ではない、わたしは自由だ、いやならいつでも引き揚げられる、日本にも帰れる、という思いがあった。二度、赤紙召集され、兵隊をがんじがらめに縛る軍紀なるものの重さを肌で知っていただけに、兵隊であるか、ないかにわたしははかり知れない距離を感じた。その考えがいつもわたしを支えてくれた。

兵隊であったら、おそらくわたしも生きて帰れなかったであろう。ほんとに自由であったかどうかよりも自由だと考えられるかどうかである。自分は自由だと考えることのできる、その自由のあることが大事なのである。自由の重みをわたしはしみじみと感じた。

以上

「軍隊では軍馬のほうが大事、兵隊はひとり一銭五厘」という発想を知って、クソかよ、と思わず腹立たしくなってしまった。しかし、そういう発想の国だったからこそ、特攻などが発案されたのだろう。

また、「ほんとに自由であったかどうかよりも自由だと考えられるかどうか」という、生きて帰れた一ジャーナリストとしての感慨は、とてつもなく重い。

想像でしかないが、自由をはじめ、希望を失った人間は、驚くほどあっけなく死ぬのだろうと思う。そう考えると、よく「希望の持てる社会の実現」などというスローガンがあるが、ほんとうにそれが出来たなら、自殺者もたちまち減るに違いない。

しかし、希望とはなにか。現代社会では、それがわからない気がする。つまり、どうしたらいいか、なにをしたらいいか、わからない。そうして結局のところ「希望」などという、あいまいな言葉で呼びかけるしかないのだろう。しかしあいまいな言葉というのは、往々にしてそらぞらしく、誰の胸にも響かない。

あなたとかおまえなんて言われるよりも、固有の名前で呼ばれる方が相手に親しみを感じるのと同じである。(ぼくを少しでも知る人ならば、おまえが言うなとお叱りを受けそうだが、そのくらいのことはわかっているし、わかって言っているのである)

- 前の記事

- 読むだけですっきりわかる世界史(近代編)コロンブスから南北戦争まで

- 次の記事

- 蟹工船・党生活者

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。