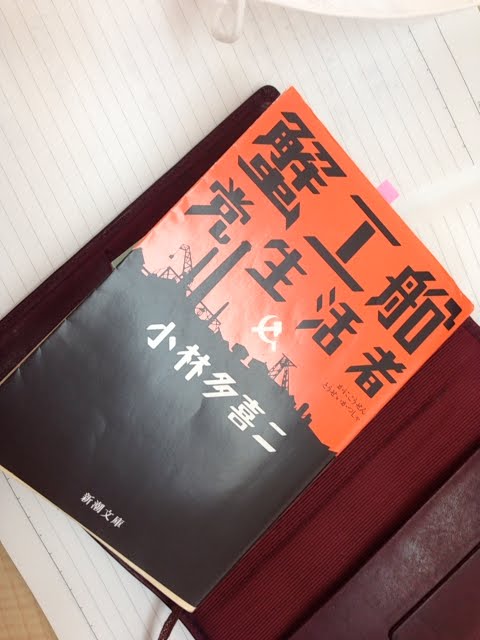

蟹工船・党生活者 (小林多喜二/新潮社)

購入価格:251円

評価:

この記事は約4分38秒で読めます

予想以上におもしろかった。

小説は滅多に読まないのだが——ぼくが読書に求めているのは感動や興奮などではなくとにかく知識だから——小説を通して時代を感じる、というのも確かにあるんだよなあと再認識した。

1930年代。共産主義は大弾圧化にあった。資本家は労働者の上にあぐらをかいて暴利をむさぼり、労働者は搾取されている。立ち上がれ労働者たちよ。資本家は悪だ。打ち壊そう。しかし、そのような主張をすれば、監獄に入れられ、しごかれ、殺されたりする。

蟹工船は、プロレタリア文学の金字塔、ということになっているらしい。プロレタリアとは無産階級、労働者という意味である。現代で言えばまあサラリーマンということになるのだろう。そうして奇しくも蟹工船は、昨今の経済状況、働けど働けど暮らしが楽にならない社会情勢とあいまって、ちょっと前に再ブレイクしたとかいう記事を、何かで読んだ気がする。

内容はかなりグロく、きわどい。暴力描写などは、肉感的でとても痛々しい。文中にも出てくるが、労働者は豚のように扱われている。扱う側も、これっぽっちも人間だとは思っていない。その証拠に、労働者のことを「何人」とは言わず、「何トン」と言っていたりする。

読んでいると、これは真実なのだろうか?と、何度も思った。いや、もちろんこれは小説ではあるのだが。1930年代には蟹工船のような状況が、それほど珍しくもなくそこらに転がっていたのだろうか。にわかには信じられない。

これがよくある話で真実なのだとしたら、それこそ、労働者よ立ち上がれと叫ばずにはいられない。

それにしても学無き者は悲しいと思う。無知な労働者はしばしば現状に対して「仕方ない」という。読んでいてじれったくなるほどである。「バカ!行動すれば変えられるんだよ!」と、共産党員ではないが、言ってやりたくなる。

学が無いと損をする、というようなことを親か誰かに言われたことがあるが、それは本当なのだと思う。

ただ、この物語の中にある労働者の怒りは、個人の怒りではない。あくまでも、虐げられる労働者、搾取し続ける資本家という仕組みに対する怒りである。それはまさしく社会構造に対する怒りであり、労働者対資本家という状況を打破しようという運動が共産党員の果てなき命題である。

下記の一文に、共産党員たる者のあり方、その行動のエネルギーの源があると思う。特に『』の箇所である。

笠原は何時も私について来ようとしていないところから、為すことのすべてが私の犠牲であるという風にしか考えられなかった。若しも犠牲というならば、私にしろ自分の殆んど全部の生涯を犠牲にしている。須山や伊藤などゝ会合して、帰り際になると、彼等が普通の世界の、普通の自由な生活に帰ってゆくのに、自分には依然として少しの油断もならない、くつろぎのない生活のところへ帰って行かなければならないと、感慨さえ浮かぶことがある。

そして一旦つかまったら四年五年という牢獄が待ちかまえているわけだ。然しながら、これらの犠牲と云っても、『幾百万の労働者や貧農が日々の生活で行われている犠牲に比らべたら、それはものゝ数でもない。私はそれを二十何年間も水呑百姓をして苦しみ抜いてきた父や母の生活からもジカに知ることが出来る。だから私は自分の犠牲も、この幾百万という大きな犠牲を解放するための不可欠な犠牲であると考えている。』

だが、笠原にはそのことが矢張り身に沁みて分らなかったし、それに悪いことには何もかも「私の犠牲」という風に考えていたのだ。「あなたは偉い人だから、私のような馬鹿が犠牲になるのは当り前だ!」——然し私は全部の個人生活というものを持たない「私」である。とすればその「私」の犠牲になるということは何を意味するか、ハッキリしたことだ。私の組織の一メンバーであり、組織を守り、我々の仕事、それは全プロレタリアートの解放の仕事であるが、それを飽く迄も行って行くように義務づけられている。その意味で、私は私を最も貴重にしなければならないのだ。私が偉いからでも、私が英雄だからでもない。——個人生活しか知らない笠原は、だから他人をも個人的尺度でしか理解出来ない。

自分のためではない。すべての労働者を解放するために活動しているのだという。しかし、今の時代をのうのうと生きているぼくには、残念ながらそういう気持ちが実感としては理解できない。

結局のところ、現代、ほとんどすべての日本人にとっての毎日は、とてつもなく"楽"なのだと思う。少なくとも、主義主張を命がけで訴え、現状をぶち壊そうというほどのエネルギー=不満は、存在していないのだ。

著作権が切れており青空文庫でも読めるので、ぜひ一読をおすすめする。

下記URL:党生活者

http://www.aozora.gr.jp/cards/000156/files/833_28260.html

- 前の記事

- インパール作戦従軍記—一新聞記者の回想—

- 次の記事

- 太平洋戦争終戦の研究

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

小林多喜二と埴谷雄高

2016/02/25 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

荒木氏の初著書をようやく読了。 まず思うのは、自分には絶対に書けない本だというこ ...