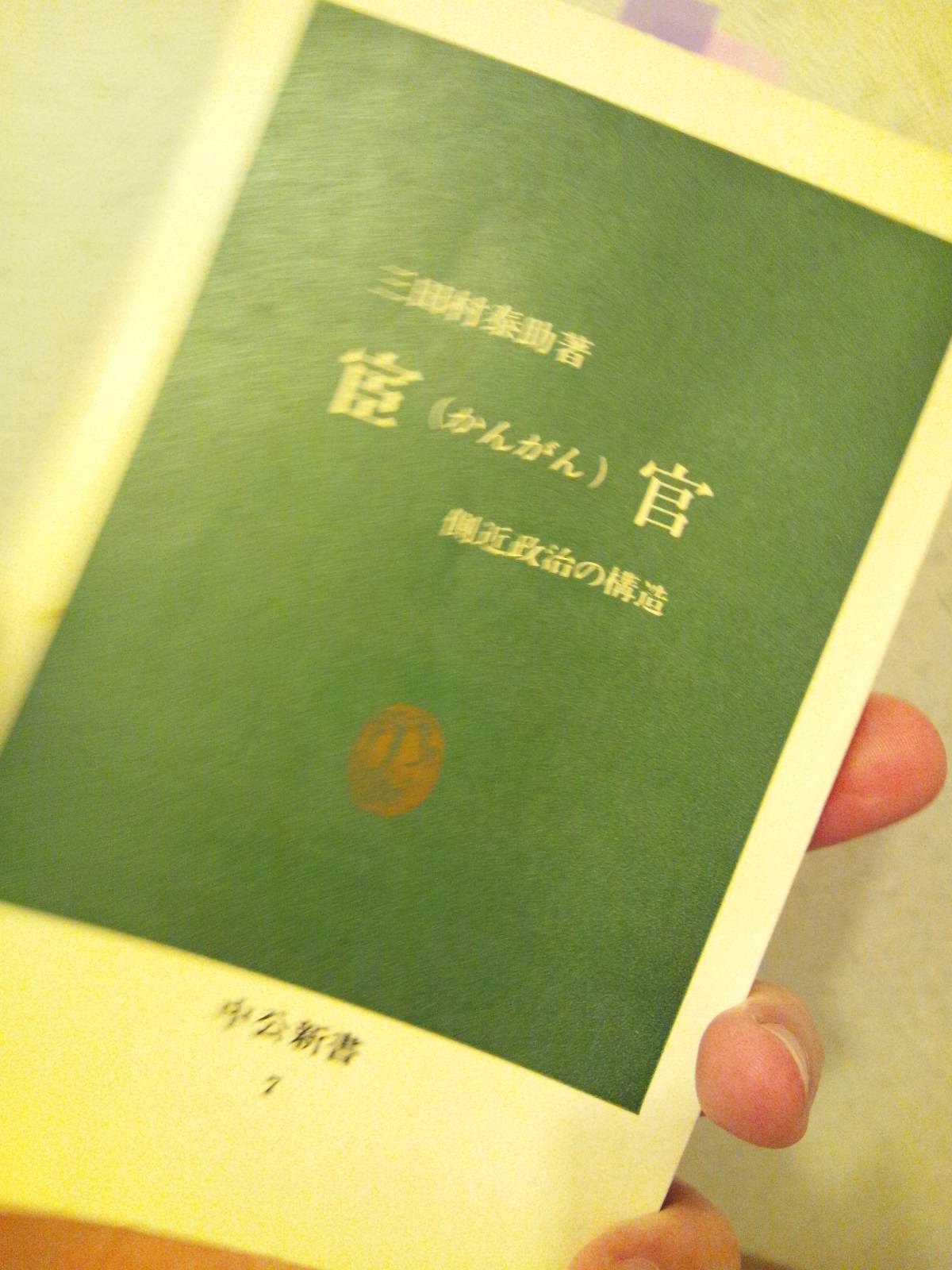

宦官(かんがん)―側近政治の構造 (三田村泰助/中央公論社)

購入価格: 不明

評価:

この記事は約2分41秒で読めます

宦官とはぺニスを切除した、つまり去勢された役人である。

なぜにこういう役職というのか、存在が発生したのか、それを著者は絶対に秘密を守るもの、秘書として非人間的な存在を必要とした、という。

性の問題もある。確かに、自分の妻や愛人の世話をさせるのに、ふつうの男よりも去勢されている男のほうが安心には違いない。

ちなみに宦官的な存在は中国を筆頭に世界中に見られるが、日本には存在しなかった。

その理由は「同一血族の間では絶対に去勢は行わないという鉄則があり〜中略〜わが国は古代神話によって知られるように、大和朝廷を中心として、その中に出雲族や隼人族といった異種族が、おなじ系図、すなわち同一氏族として結合されている〜中略〜宦官が存在する要素がなかった」

わかったような、わからないような。とにかくは以下本書よりかいつまんでご紹介。

宦官はパオツという灰色の長い上着と、その上にクワツという暗紺色の短い上っ張りを着、黒地のズボンをはくといった地味な一色の服であった。それに宦官帽をかぶっている。歩くときは、いくぶん前屈みに小股でちょこちょこと歩くので、遠距離からでも一見でそれとわかるほど特徴的である。

中国人がすべてを天の啓示と考えて、婚姻においても杜佑の「通典」が「はじめに一人の男性(帝王)と四人の女性(后妃)とがあった」ということからスタートした〜中略〜戦前のことであるがある日本人が、中国人になぜ一夫一妻制をとらないなとたずねたところ、婚姻制は一セットの茶器と同じで、どこの世界に急須一個に茶碗一個の組み合わせがあるかと逆に反問されたという。

昼あんどんと呼ばれた宰相の瘻師徳が、息子の初任官にあたってその心構えをたずねたところ、息子は、他人が顔に青痰をはきかけたらだまってぬぐいとると答えた。老宰相は嘆息して「お前は見込みがない。ぬぐいとるということがそもそも反抗をしめすものだ。、わしなら自然にかわくまでじっとしておく」と諭したという話である。

以上。

かいつまんだような部分的な話はとてもおもしろく興味深い。ただ全体としてはだるい。しかしぼくとしてはこういう小話をできるかぎり多く頭の中に蓄積したい。

- 前の記事

- 現代アートビジネス

- 次の記事

- 現代アートを買おう!

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

夏彦迷惑問答 誰か「戦前」を知らないか

2016/07/30 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

再び山本先生の本。西洋のことわざ「ロバは旅をしても馬になって帰ってくるわけではな ...