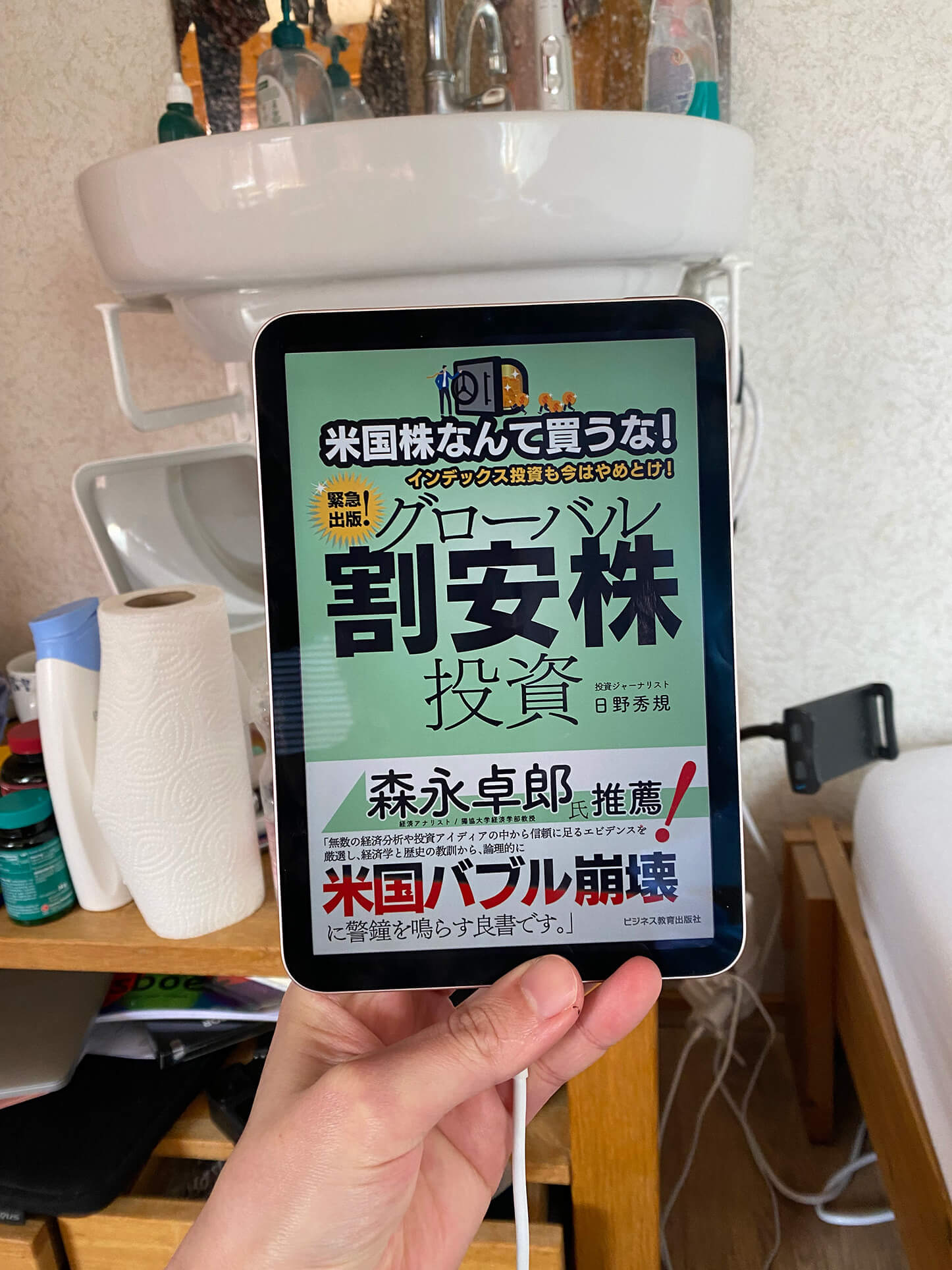

米国株なんて買うな!インデックス投資も今はやめとけ!グローバル割安株投資 (投資ジャーナリスト 日野秀規 (著)/ビジネス教育出版社)

購入価格:1601円

評価:

この記事は約1分29秒で読めます

世間のご多分に漏れず、米国株のインデックス投資をやっている。

インデックス投資関連の書籍は相当に読み漁ったので、自分の方針に間違いはないと自信を持っていたが、しかし、本書を読んで目が覚める思いがした。

人気のオールカントリーも、ふたを開ければ米国株が60%以上で、これではとても全世界とは言い難い。そもそも分散投資が基本にも関わらず、実質米国株の比率が7割8割というのはリスクでしかないのではないか。

本書で紹介されている日本や新興国のインデックス投資もポートフォリオに組み入れて、今一度「分散」投資を考え直したい。

株式市場は「平均回帰」を繰り返してきました。株式市場のバブルはいずれはじけ飛び、割安な資産の出番がやってきます。ピンチをチャンスに変えるために、これからの長期投資では割安な国の株式に目を向けていきましょう。米国株の割合を減らした世界株式分散投資に加えて、いま誰にも見向きされていない日本の小型割安株と新興国の割安株に注目です。

複数の調査で、ファンドの本来のリターン(売買せずただ持っていたときのリターン)より、投資家が実際に得ているリターンの平均は低くなることが明らかになっています。つまり、平均レベルの投資家は、株価が高くなったら人の尻馬に乗って投資額を増やし、株価が下がったら恐怖に駆られて売ることを繰り返した結果、ただ買い持ちしているだけの人に運用成績で負けています。

インデックス投資の隆盛もまた、ノー・フリー・ランチ原則に突き当たります。インデックスファンドは、アクティブな投資家がするように、企業の価値を評価しません。インデックス投資の隆盛によって、利益なり成長性なりといった企業の価値を見極めて、適切な株価で売買しようという意図がまったくない資金が株価を左右する時代になっています。このことは、価値以上に株価が吊り上がる企業が増えるという形で、ゆがみを蓄積させています。この状態を言い換えた言葉が、「バブル」です。

- 前の記事

- 人はどう死ぬのか

- 次の記事

- 大インフレ時代! 日本株が強い

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

戦争は人間的な営みである (戦争文化試論)

2017/07/13 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

メメント・モリ(死を思え)こそよりよく生きるためには最重要と前々から思っていたが ...