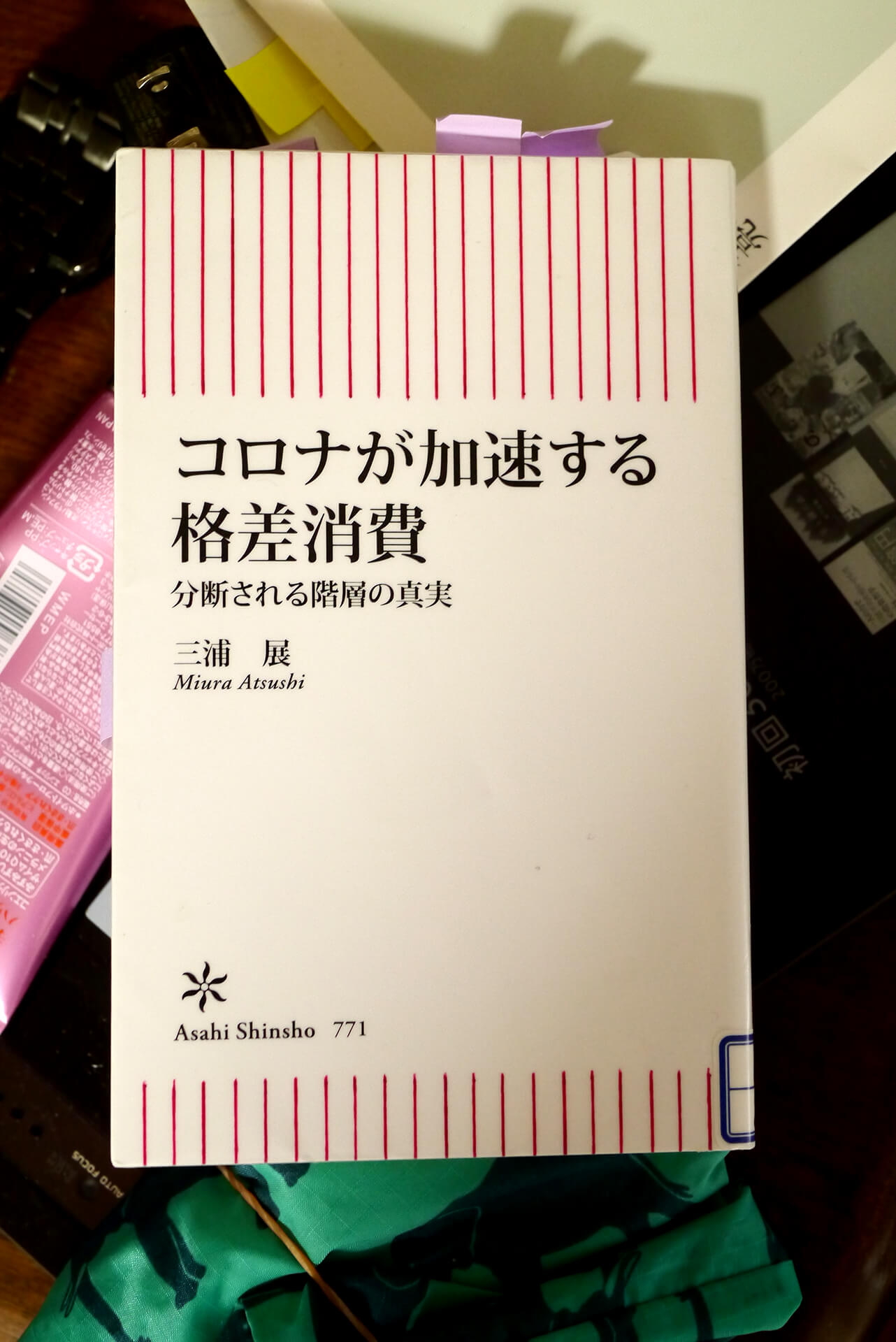

コロナが加速する格差消費 分断される階層の真実 (三浦 展/朝日新聞出版)

購入価格: 図書館で借りた(0円)

評価:

この記事は約3分48秒で読めます

コロナによって世界がひっくり返ったという気はしない。むしろ前からずっとそうだったのに、見過ごされていたものが、はっきりと可視化されただけではないか。

私はコロナウイルスのパンデミック発生以降、ロサンゼルスのホームレスにインタビューして回った。日常生活においてコロナウイルスの影響を感じるか、どうか。彼らは口をそろえて何の影響も感じないと答えた。

それは、彼らが一般社会の動向のかやの外に置かれていることを意味する。ホームレスとまではいかずとも、このような分断は、下流と上流、つまり低所得者と高所得者の間にも横たわるものだと考える。

参考: ONE BITE CHALLENGE AFTER CORONAVIRUS (COVID-19)のための写真素材撮影風景

いまだアメリカのビジネスモデルに追従している日本

大量生産・大量消費と言えばアメリカの十八番である。戦前から続くそのスタイルは、いまだ古びず揺るぎない。

コロナがある程度終息しても、大規模チェーンの居酒屋は客足が完全に戻ることはないだろう。低価格で大量の客を入れて、まさに三密状態をつくらないと利益が上がらない「大量生産・大量消費・大量飲食」型の大規模チェーン店は存続が難しいだろう。

昨今は、若年層を中心にミニマルな生活スタイルを好むものが増えてきてはいるが、なんだかんだ、我々はいまだアメリカの前時代的なビジネスモデルの中で息をし、メシを食っている。

大量生産・大量消費なんてスタイルは、ちょっと冷静に考えれば、まったく時代遅れである。しかし今、このような状況になってはじめて、あるいはコロナのおかげで、その事実に真剣に向き合わされることになったのだ。

誰も時代から逃れられない

ふだん、我々は時代というものを意識することは滅多にない。目の前には今日があり、明日があり、明後日がありと、ほとんど瞬間に過ぎない細切れの時間があるばかりだからである。

それを日々どうにかやり過ごすだけで精一杯。その集積である時代というものを概観できるのは、たとえば五年、十年と経ってからのことである。

コロナを契機として一気に広がった在宅勤務だが、もし女性が結婚したら専業主婦になり、夫だけが都心で働くことがまだ主流の社会であったら、こんなに在宅勤務が広がることはなかったかもしれない。せいぜい時差出勤くらいで、お父さん、がんばって気をつけて行ってきてね、夜はすぐに帰ってきてね、ということで終わったかもしれない。

確かにその通りだろう。コロナはご丁寧にも時代を選んで現れたようにも思える。

ひとつの解放としてのコロナ

コロナにより制限がかかったことは少なくない。海外渡航をはじめ、対面販売や打ち合わせ、そもそもの直接的な人と人との交流が激減した。

在宅勤務すれば電気も水道もトイレットペーパーも余計に使うわけで、そのぶん給与を上げないとおかしいのである。ところが世の中にはケチな会社があって、社員が自宅でちゃんと机の前にいるかをオンライン上でチェックするというのだ。ネット監視社会である。そういう異常な管理は生産性を高めたりしないし、新しいアイデアを生まないのだ。

制限される一方、テレワークのおかげで満員電車から解放されたという人は少なくない。しかし問題は、清掃業や飲食店のスタッフなど、低所得者の多い職業ほど在宅勤務などへの切り替えが難しいことである。必然的に感染リスクも高くなる。

コロナ以前なら、「その職業を選んだのはあなたであって、自己責任」で済んだろうが、これからはそうもいかないだろう。思うに、我々は価値ある仕事をしている人々に、値切るばかりでまっとうな対価を払ってこなかったのだ。

それはいわゆる「失われた三十年」とも無縁ではないはずだ。

- 前の記事

- 女の一生

- 次の記事

- 死の講義――死んだらどうなるか、自分で決めなさい

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

WE ARE LONELY, BUT NOT ALONE. 〜現代の孤独と持続可能な経済圏としてのコミュニティ〜

2019/07/29 エッセイ migrated-from-shintaku.co

いまだアメリカでホームレス以外に友達の一人もおらず、なんだか孤独だなあと思ってい ...