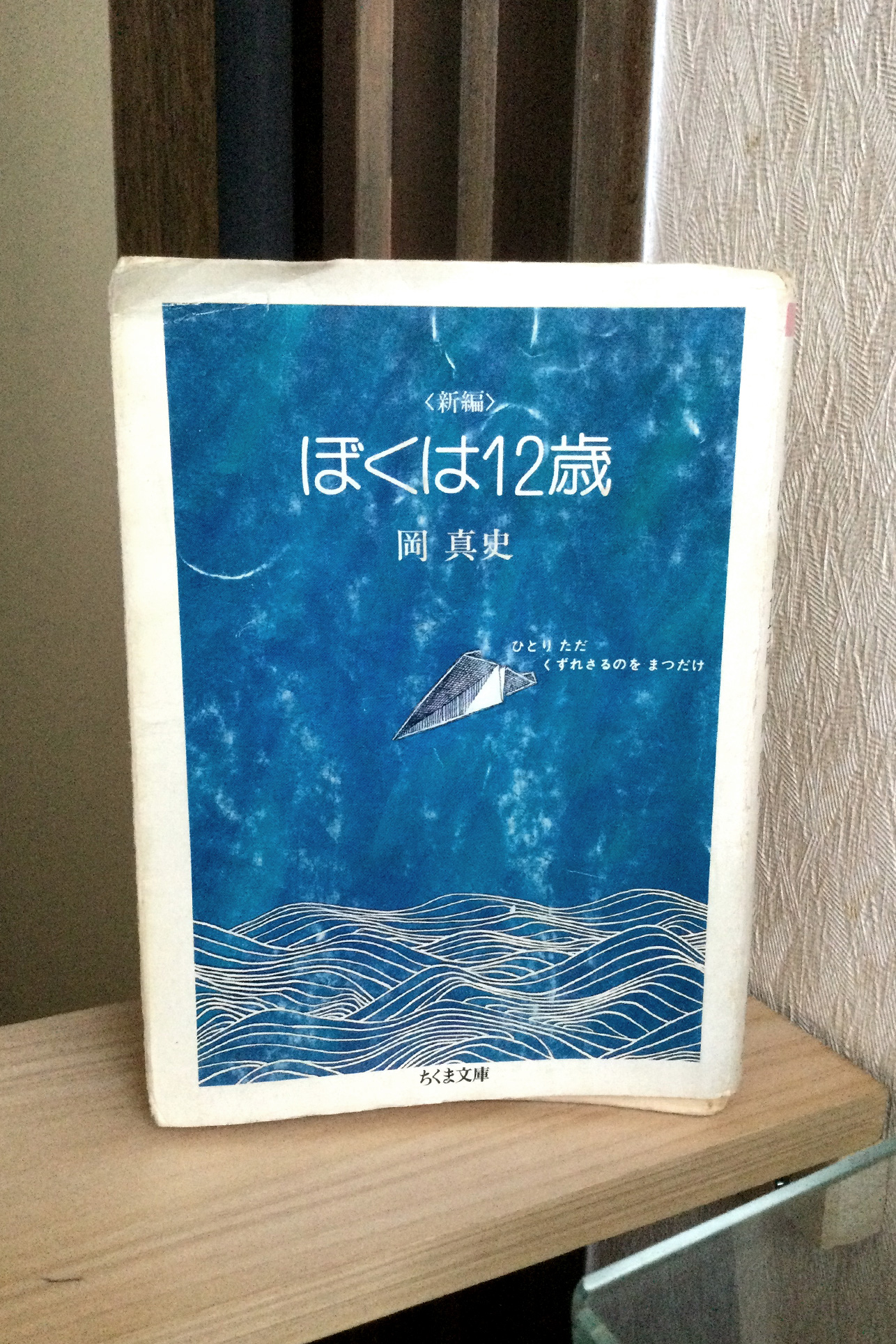

新編 ぼくは12歳 (岡 真史/筑摩書房)

購入価格:406円

評価:

この記事は約2分22秒で読めます

私が二十歳そこらの大学時代であれば、山田かまちの死のように共感でき、あるいは尊敬さえできたかもしれないが、四十路にもなった今の私が感じたのは、青臭さばかりである。

むろん、どのような死であろうと、人の死を嗤うものではない。しかし、著者紹介に「大空に投身」などと書いてあるのは、美化が過ぎやしないだろうか。

とはいえ、遺された詩歌には、才能の片鱗のようなものを感じなくもない。が、歴史に残るとか、後世に残すべきとか、そのような類のものではないと、個人的には思う。

スケートセンター

わかものたちの

きもちよい風が

たまる場所

そこは

行き一人だったものが

帰り二人になる場所

そんなことを

むねにひめるわか者が

たまる場所

だがそこには

こどくがあり

ゆううつがある……

行き二人だったものが

帰り一人になることもある

そんなできごとが

いっぱい

たまる場所

私は時々面倒なので、プリン型からそのまま、ハイ食べれば、と出すのですが、彼は必ず自分で苦心して、ガラスのお皿にきちんと盛って、プルプルとふるえているのを、世にも満足気な顔ですくって食べるのでした。しかし、必ずしもフォーマルなのがいいというわけでもなく、テレビで、ショーケンがバンにかぶりついていたのが、かっこよかったと言って、わざわざ同じようにシャブリついて見せたり、新宿の町を歩きながら、フライド・ポテトを口にほうりこんでは、“ボク、一遍これやりたかったんだ”とはしゃいで見せたりしました。 (中略) 本当にマーすけ、お前はキザで、デリケートで、優しくて、冷たくて、明朗で、横着で、茶目で、空想的で……そして、はげしく、はかない子供だったよ。

漱石が『行人』において、あの兄の恐怖の根を表現したのは、32章でしたが、34章にきて、神の問題を提出しているのを、どうお考えになりましたか。

「僕は死んだ神より生きた人間の方が好きだ」

まさに、漱石の時代とは、「神」が死んで、科学文明が恐ろしい勢いでその巨歩をのばしはじめた時代でした。不安の時代です。 (中略) この時代を考えようとするとき、まず私は、真理が神にゆだねられていた中世に訣別して、それを人間の理性に求めてゆき、今日の機械文明の土台的思想ともいえる、機械論的自然観を打ちたてた「方法序説」の思想家デカルトを思い出します。デカルトの登場によってはじめて、真理は、神の手から人間の理性にかかわるものとなり、それはまた、ヨーロッパに近代文明をひらく知恵となっています。極論するなら、「神」は、デカルトの登場によって死んだとも言えるでしょう。このことを念頭に置きますと、私はいま一人忘れられない人物を思い出します。ニーチェです。近代文明の進展にともなって、ヨーロッパでむき出しとなった人間の光と闇、その美と醜の渦まくただ中から、ニーチェは次のような声をあげています。

「神は死んだ」

ニーチェのこの認識は、それまですべての存在の意義が、神によって与えられていたことを考えますと、恐ろしい虚無を内蔵していると言えましょう。

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

ゲルハルト・リヒター写真論/絵画論

2017/09/20 エッセイ migrated-from-shintaku.co

全体的にわからなくはないが、どうも奥歯に物が挟まったような物言いが多くすっきりし ...