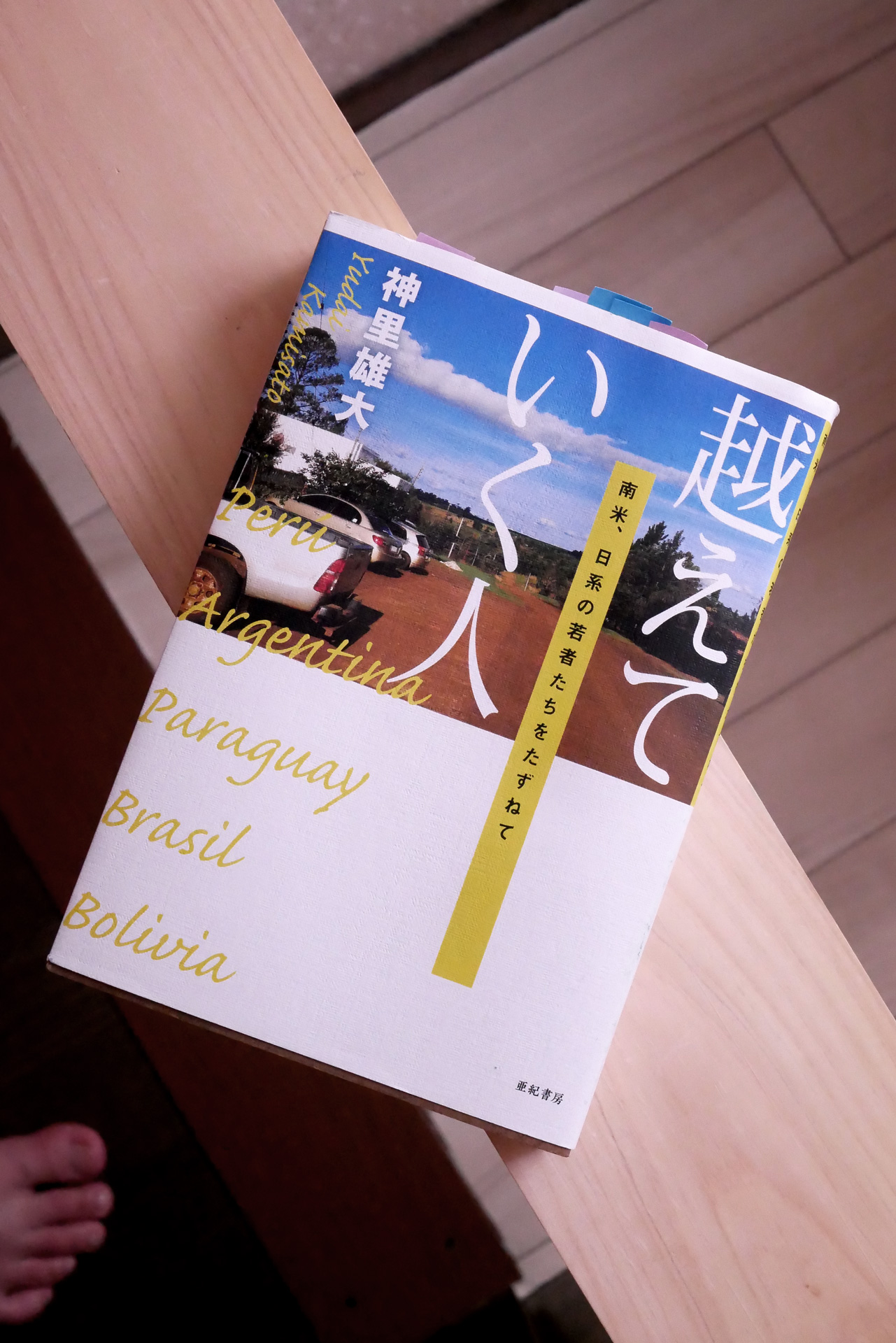

越えていく人——南米、日系の若者たちをたずねて (神里 雄大/亜紀書房)

購入価格:1980円

評価:

この記事は約2分43秒で読めます

題されたタイトルを考えると、全編を通して緊張感が足りないように思われる。むしろこのとりとめのなさ、ゆるさを狙ったのであればそれはそれでいいのかもしれないが。

酒を飲む場面が多過ぎるのも、本人と面識や好感がない人にはマイナスポイントのように思う。しかしまあ、なるほどなと思うところもなくはなかった、という感じか。

日本は世界の多くの国と同様に血統主義をとっている。日本の場合、父親か母親のいずれかが日本人であれば、その子どもはどこで生まれても日本国籍を取得できる。いっぽうで移民たちによって形成された歴史を持つ南北アメリカ大陸のほとんどの国は、出生地主義を採用している。これは、親の国籍や滞在資格に関係なく、その土地で生まれた者にはすべてその国の国籍が与えられるというもの。ぼくの場合、出生地主義のペルーで生まれたので、ペルー国籍が付与された。

ブラジルでは、『友だち』っていったらなんでも言えるし、いつでも頼れるっていうことなんです。たとえば、わざわざ電話して、『今日あなたの家に泊まってもいいですか?』『あ、いいよ』ってわけじゃなく、連絡なしに直接家に行って『来たぞー』って感じ。ほんとは今日はあなたと会うつもりはなかっ たんだけど、でもあなたが来たから、もうなにかやってたことは忘れて遊ぼうっていう関係があって。日本だとそういうのはあんまりないんじゃないかな。もしそんなことしたら、たぶん相手が帰ったときに『あの人が来てから予定がぐちゃぐちゃになった』とか、なんか『仕事やれなくて明日上司に怒られる』とか、そういう心配があるじゃないですか。ブラジルはもう友だちと飲んで『明日はもうどうでもいいや』って感じだと思う

「日本」を紹介しようとするとき、我々は急に、どこか自分たち以外の、もしくは外国の目を気にしすぎたことによって定義された「日本文化」を移入してしまっているのではないか。それって本当に自分たちの文化を紹介したことになるのだろうか。などと考えた。もし自分たちの生活を文化と呼ぶのなら、我々が紹介しようとする「文化」とはいつもちょっと違うところにある。生活は毎日すこしずつ変化をして、文化はそのなかで練り上げられ、更新されていく。いつかの段階で、これが我々の文化であると定義したその時点から、またすこしずつギャップが生じていく。このギャップのことをどう考えるのか

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

江戸の大普請 徳川都市計画の詩学

2013/04/21 エッセイ migrated-from-shintaku.co

私を含め多くの日本人は、鎖国には外国排除、外国人許すまじというような強いイメージ ...

人にはどれだけの物が必要か—ミニマム生活のすすめ

2013/01/21 エッセイ migrated-from-shintaku.co

実家に転がっていたので読んでみた。おもしろくなくはないが、全編を通して当たり前の ...