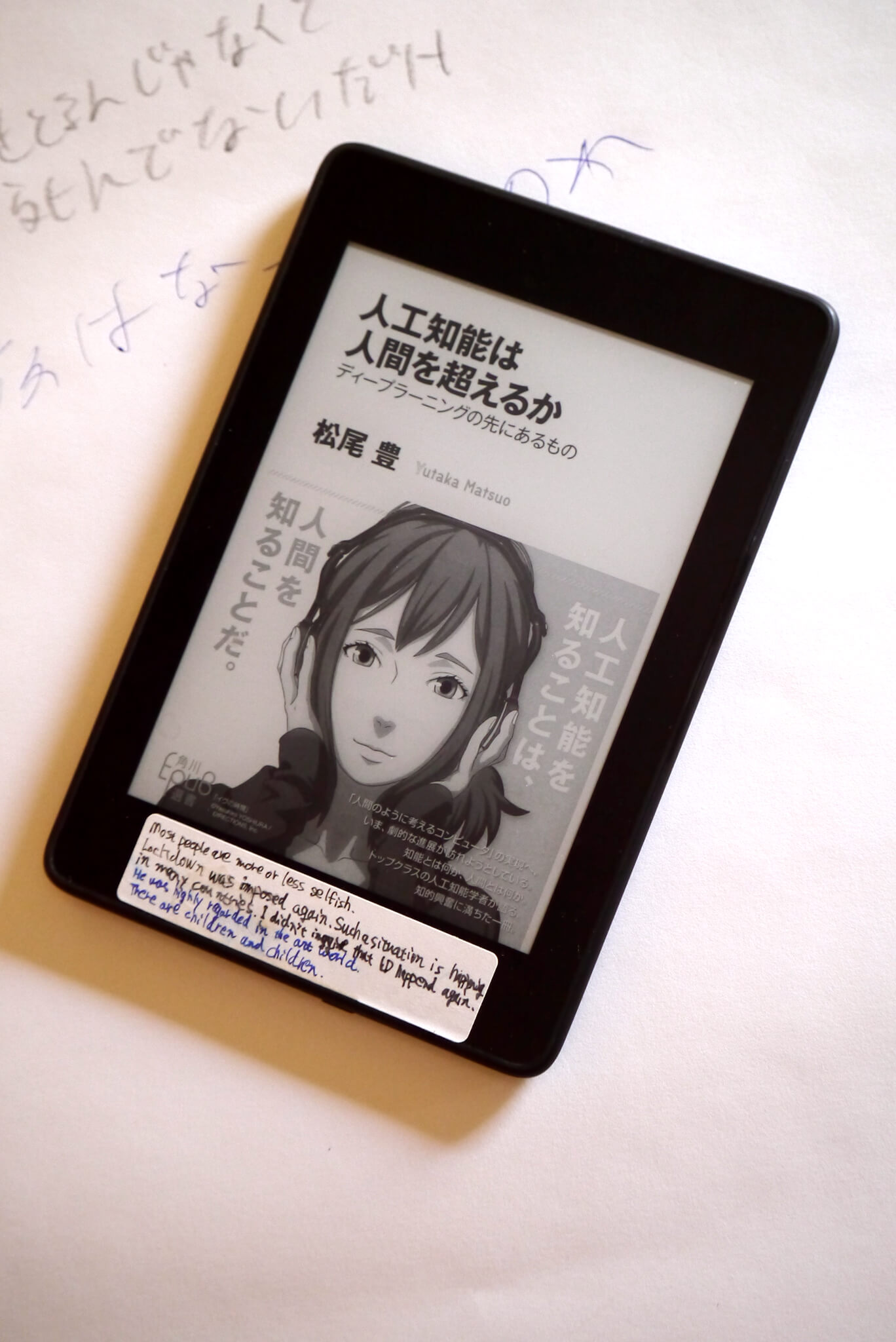

人工知能は人間を超えるか (松尾 豊/KADOKAWA)

購入価格: Kindle Unlimited(0円)

評価:

この記事は約3分39秒で読めます

WEBデザイナーという職業柄、AIに職を奪われる云々はよく話題になる。しかし、どうやらことはそう単純ではないと理解した。

知性とは何か

本の帯にもあるように、「人工知能を知ることは、人間を知ることだ」。まさにその通りで、我々はなぜ思考できるのか、紀元前から古今東西の叡智が頭を悩ませてきた深淵なテーマである。

生物に知能があるのも、人間に知能があるのも、「行動が賢くなると、生き延びる確率が上がる」という進化的意義によるものであろうから、「入力に応じて適切な出力をする(行動をする)」というのは、知能を外部から観測したときの定義として有力といえる。

まず知能があったのではない。何よりも先に目的があり、それを達成する一つの手段が知能だったのである。すべての生物は生き延びることを目的とし、その手段はひとつではない。実際、他の動物にとっては、鋭い牙や爪だったり、怪力を持つ腕だったりする。人間にとってはそれが知能だっただけという認識は重要だろう。

気づける人間と気づけない機械

中学校の時だったか、「気づきがない」というのが口癖の先生がいた。考えてみれば、この混沌として漠然とした世界から、共通項なり、差異なりに気づけることこそ、人間が人間たる所以かもしれない。

人間は特徴量をつかむことに長けている。何か同じ対象を見ていると、自然にそこに内在する特徴に気づき、より簡単に理解することができる。

この特徴量というのは、AIにおける重要なキーワードである。これは、大雑把に言えば意味の発見と言えるだろう。

たとえば、体温計で39度というデータがあるとする。この情報は機械にとっては無意味に等しい。だが我々は、熱があり、苦しいはずだ。そして飲み物や薬を買いに行く、あるいは病院に連れていくべきなどという、意味を見い出せる。

人間にとっては当然に過ぎるこの意味づけと推論も、機械には至難の業である。このような人間にとっての一般常識をすべてコンピューターに入力してしまおうという「Cyc(サイク)プロジェクト」なる野心的な試みがあるそうで、興味深い。

ターミネーターはすでに存在する

機械が人間を蹂躙してしまうかもしれないという恐れは、昔からある。実際、19世紀初頭のイギリスにおいて、産業機械が導入されたことにより、職をあぶれた人々によるラッダイト運動という機械打ち壊し運動もあった。

金融市場では、コンピュータによる取引が人間による取引を上回って久しい。すでに90%を超える取引をコンピュータが行っているという報告もある。高頻度取引(ハイ・フリークエンシー・トレーディング、HFT)というトレード方法では、わずかな価格のゆがみを一瞬でとらえ、コンピュータが自動で売買を行う。

金がすべての資本主義社会、以上のようなことを踏まえれば、我々はすでにコンピューターに支配されているという見方も十分にできるだろう。

たとえば、同じ会社の株に、米国市場と英国市場で一瞬でもズレが生じたら、安いほうを買い、高いほうを売ることで確実に儲かる。こうした高速トレードの世界は、1ミリ秒の1000分の1の「マイクロ秒」をすでに超え、そのまた1000分の1の「ナノ秒」の戦いになっている。そして、売買の判断を高速に行うのは、人工知能の仕事だ。もはや、高速トレードで人間がコンピュータに勝つことは絶対に不可能だ。

個人的に、ラッダイト運動というのはものすごく好みの発想である。なぜならとても人間らしくて愛おしさすら覚えるからだ。だが今現代、不安に駆られたとて、さて、何を壊して回ればいいものか。

- 前の記事

- 虐待父がようやく死んだ

- 次の記事

- 英霊の絶叫 玉砕島アンガウル戦記

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。