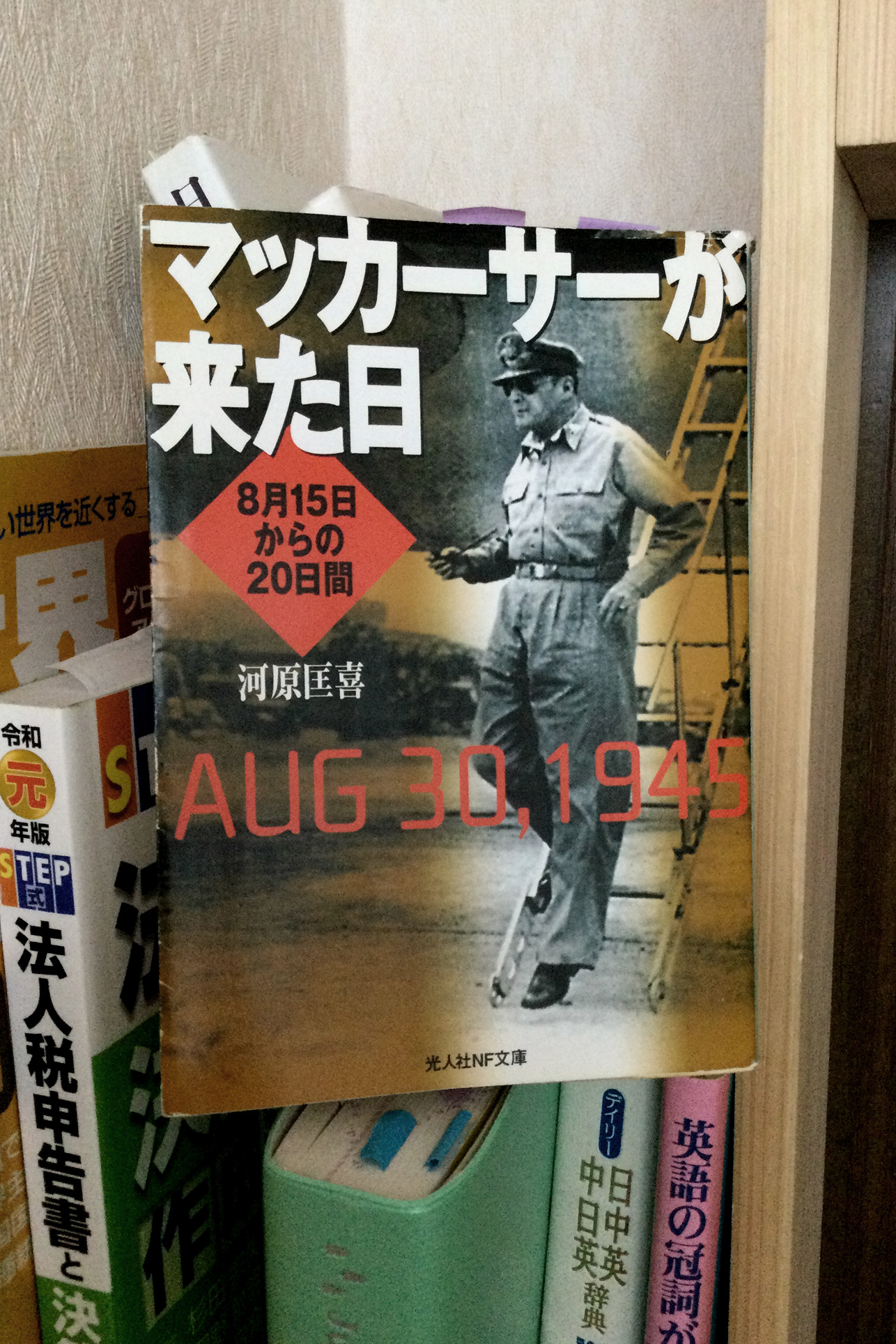

マッカーサーが来た日―8月15日からの20日間 (河原 匡喜/光人社)

購入価格:457円

評価:

この記事は約2分40秒で読めます

当たり前だが、終戦記念日は8月15日というたった一日しかない。しかし、そのようにわかりやすく終戦があったわけではない。

せいぜい新聞とラジオしかなかった時代。本書を読むと、敗戦、あるいは終戦とは、呆れるほど緩慢に、雨水が地面に染み込むようにして、忘れたころにようやくで成ったことが理解される。

その事実を踏まえると、終戦とは、決して「日」ではなく、少なくとも数年のスパンで起こった「終戦期」とでも呼ぶべきものであろう。

8月15日のポツダム宣言受諾の詔勅で日本は終戦に向かって動いた。しかし正式には、日本降伏の調印と天皇の戦闘停止、武装解除命令の詔書が公布される9月2日をもって、戦争は完全に終結したのである (中略) マッカーサーは、「これをもって平和は回復せられた。神よ願わくはこれを維持せられんことを」と、有名な結びの言葉で調印式を締め括った。

安政元年3月3日(1854年、新暦3月31日)、徳川幕府はアメリカ大統領フィルモアの国書を携えたペリー提督と日米和親条約を締結した。日米初交渉の場所は、神奈川県庁の西側、横浜開港資料館の建つ場所に設けられていた応接所で行なわれた。西部を開拓し、西海岸から太平洋へ進出したアメリカは、捕鯨に熱心であった。大西洋の鯨はとり尽くした。鯨肉は食べない。鯨油が照明の灯油として、また鯨の髭が女性のスカートをふくらますファッション素材に多用されていた。太平洋の彼方、極東の日本は捕鯨船の補給基地として絶好の国であった。

この時期、日本の現況について国民が知り得るのは新聞と並んでラジオである。ラジオは日本放送協会(NHK)第一放送一波のみで、第二放送は戦時中より休止のままであった。8月15日正午の放送以来、ラジオは演芸、音楽などの娯楽放送は一切行なっていない。定時ニュースに加えて、軍人・軍属の軽挙妄動に警告し、国民に冷静な態度を求める政府の方針を繰り返し流し続けていた。 (中略) しかし、8月14日の夜、玉音放送阻止のため皇居に乱入した一部陸軍将兵の騒乱も、降伏拒否、徹底抗戦の構えを崩さない海軍厚木航空隊の現状も報道されることはなかった。まして満州、樺太の混乱は発表されることはなかった。

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

大前研一 2018年の世界~2時間でつかむ経済・政治・ビジネス、今年の論点~(大前研一ビジネスジャーナル特別号)

2018/05/10 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

もはや完全に大前研一信者です。この著者の本を読むと危機感を煽られ、スキル高めて死 ...

語源耳 絵&写真と耳で英単語三千を連想記憶(赤)[暮らし編]

2013/12/10 エッセイ migrated-from-shintaku.co

詩は嫌いでもないが、好きでもない。興味があるかと問われれば、まあ、「ある」とは答 ...