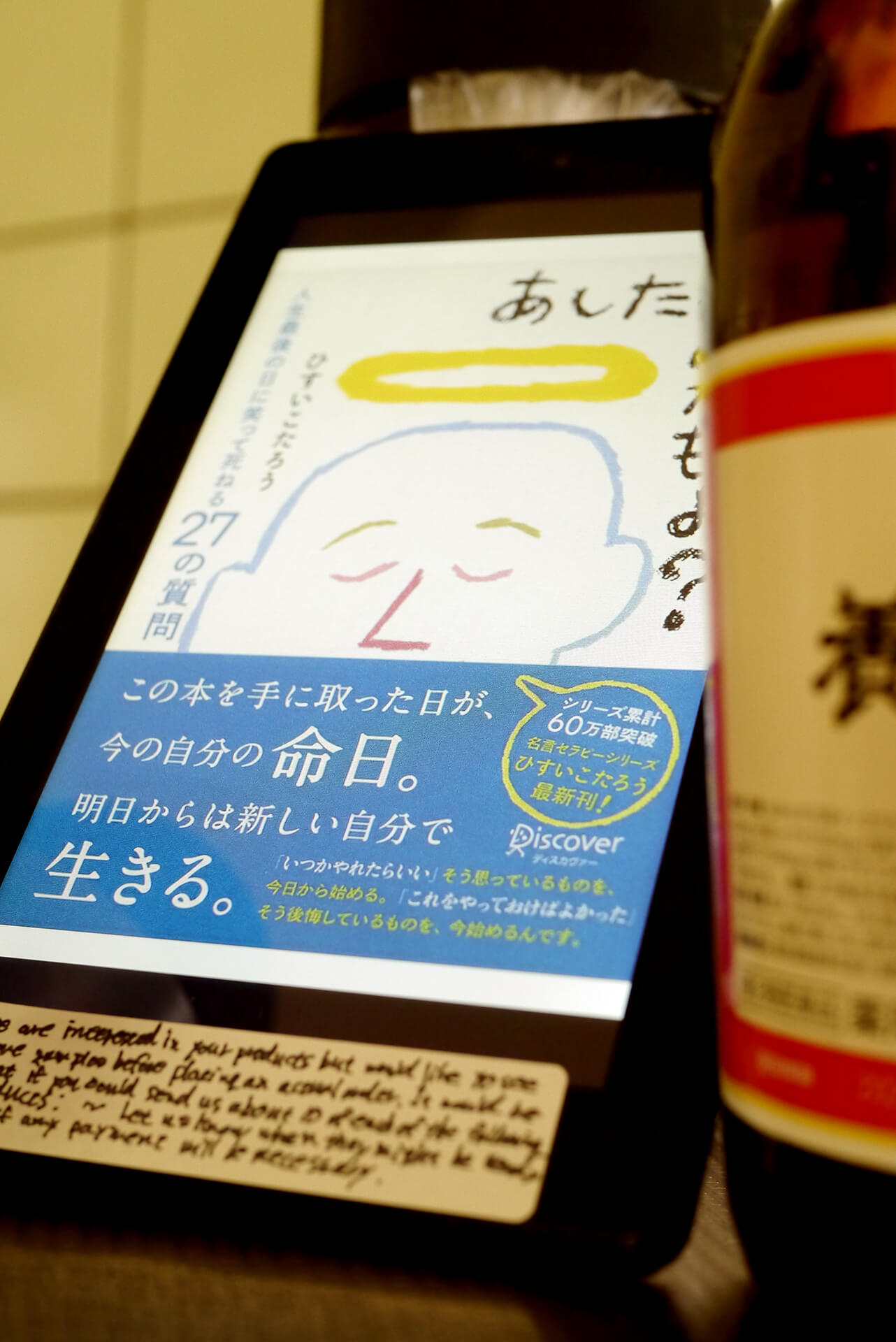

あした死ぬかもよ? 人生最後の日に笑って死ねる27の質問 名言セラピー (ひすいこたろう/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

購入価格: Kindle Unlimited(0円)

評価:

この記事は約2分21秒で読めます

自殺に殺人、輪廻に復活、そしてあの世――とにかく死にまつわることが好きだ。

ふだん、我々は人生の有限であることを意識せず、むしろ仮象の無限性の中に生きている。

そのせいで、しばしば人生は退屈で平凡なものとなる。当然だ。誰も彼も、自分が死ぬことを本当にリアルには想像できず、明日も明後日も、ずうっと、今日と似たような日を繰り返し永遠に生きるつもりでいるのだから。

無意識的に生み落とされ、意識的に死ぬ

生まれた日のことを覚えていない。私が私という存在をようやくで自覚できた時分には、私はもうすでにどうしようもなく存在してしまっていて、否定のしようもなかった。

せまい産道を通って生まれてくる。このとき、約1・5トンもの圧力が体にかかるといわれ、これを「バーストラウマ」と呼ばれています。スペインの闘牛が約1トンですから、約1・5トンの圧力というのがいかにすさまじいかがわかります。なんせ、頭蓋骨がゆがむほどの苦痛を乗り越えて産道を通り抜け生まれてくるのです。

命は全然、重くない

あらゆるものの価値を決定するのは人間である。そしてその価値体系は、しばしば平気でひっくり返る。

川田博士が行ったラットでの実験で、ラットは死後、約1万分の1、体重が減るケースが多いということがわかってきました。この減った分が、命の質量ではないかと。川田博士がユニークなのは、これをモノでも試したことです。モノの重さを量り、そしてそのモノをすべて部品に分解し、各部分の重さをはかり合計します。例えば、「商品A」と、「商品Aを分解した全部品「a+b+c」(分解しているので、いわば商品Aが死んだ状態です)。本来、分解しても、全部品の重さを足せば、必ず商品Aの重さに戻るはずです。ところが、精密な測定器でこれらを測ると違いました。これまたラットの実験と同じように、分解すると、1万分の1重さが減るのです。

昔は命が軽かった。人はあまりにも簡単に死んだからである。最近はなかなか死ななくなった。だからその分、死が珍しく、貴重なものになった。ちょうど貴金属、レアメタルの高価であるのと同じである。

人生に意味をつけなければ死ねない人間

人間に生まれついて何が辛いって、無意味であることに耐えられないことである。

経営の神様と呼ばれた経営学者ドラッカーもいっています。「なにによって憶えられたいのかを問い続けろ」

虎は死して皮を残し、人は死して名を残すという。右も左も、この人生に、何か意味を見つけよう、というか、こじつけようとがんばっている。

人間は皆、知り合い、友人、恋人、家族、誰でもいいから、少しでいいから、存在を承認されたいと思っている。

それを人は、往々にして「ささやかな幸福」なんていう控えめな表現をして無欲の人を気どってみせるが、しかし、欲望の原理としては、歴史に名を残そうとするような下卑た野心と大差ない。

僕らは1日に6万回以上、考えごとをしているそうです。しかも、その90%は前日と同じことだとか。

似たような日を、日々を、いくら長くとも365×100年も過ごせば、とにかくは死ぬ。絶対死ぬ。すべての話はそこからだ。

- 前の記事

- ヒトと文明──狩猟採集民から現代を見る

- 次の記事

- 広告は私たちに微笑みかける死体

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

ルポ 餓死現場で生きる

2018/05/01 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

ひさびさに価値観、固定観念をぐらぐら揺さぶられた。貧困や飢餓という机上の言葉に、 ...