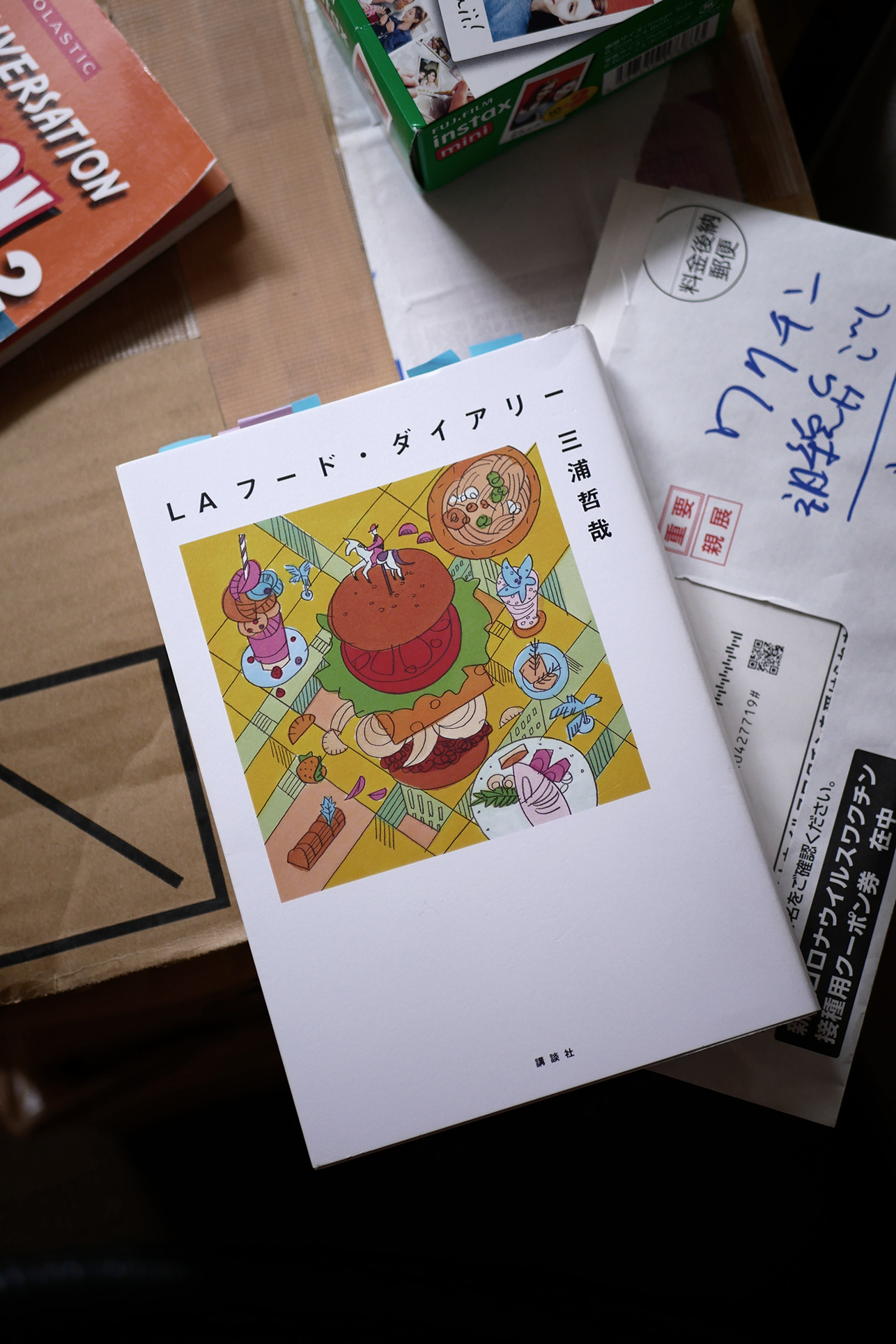

LAフード・ダイアリー (三浦 哲哉/講談社)

購入価格:1757円

評価:

この記事は約2分3秒で読めます

本書は2019年4月〜2020年3月まで、LAで暮らした筆者の食にまつわる体験記および考察である。

私もまったく同じ時期(2019年3月〜2020年10月)まで、同じくLAに住んでいたので、筆者と同じ時を同じ場所で過ごしたのだと思うと、非常に感慨深いものがある。

かたや映画の研究者として無数のレストランやスーパーを巡って食についての考察を深め、かたや現代美術家としてホームレス100人以上とハンバーガーをかじっていた自分(参照: ONE BITE CHALLENGEのための写真素材撮影風景)とを考えると、まったく、人間の生き方は多様だという、当たり前の事実に感嘆してしまう。

自分の視点では到底得られなかったまたべつのLAの姿が、著者の眼を通じて理解されたことは大きな収穫である。

LAにも、夏と冬で寒暖差はあるが、しかしその差はとてもおだやかなものにすぎない。2月を除き、年中太陽が照っていて過ごしやすい。それでLAの住民たちは「季節がない」と言う。映画産業がほかならぬこの都市で発展したのは、晴れが多く撮影に向いているから

日本の国立映画アーカイブの主任研究員、岡田秀則が書いた「映画は牛からできている」という以下文章は興味深いこのこの上ない。

煎じ詰めれば、映画とはプラスチックの長い帯(フィルムベース)の片面に、感光彫となる乳剤(エマルジョン)を塗布したものである。(…)そしてその原材料を検討してみると、一つの重大な事実に突き当たった。フィルムの乳剤は、(…)人工的な合成技術が未だになく、すべて牛骨・牛皮などの動物原料から抽出されているという。しかも、ゼラチンは牛一頭からわずか3キロほどしか取れない。もしこの世界に牛たちがいなかった ら、映画も写真もない……。私たちがこれまで映画館のスクリーンに見てきたのは、どれもこれも牛の体内物質を通過した光の跡なのである。 (…)さらに、肉食の習慣が一般化していなかったかつての日本では、戦後のある時期まで牛の代わりに鯨もゼラチンの原料に使っていた、とゼラチン会社の方は語ってくれた。 これぞ純和風のフィルムというべきか

「多様性」を賛美する言説の一部にも、見直すべき点があると思っている。つまりそこでひとはしばしば「多様性」と「画一性」をあまりにはっきりと分け、「画一性」の側に負の価値を押し付けすぎてきたように思うのだ。この杜撰な分け方がつづくかぎり、大衆心理の操作に秀でた宣伝のプロフェッショナルたちに足元をすくわれないでいることはむずかしい (中略) ファストフードはバッドで、スローフードがグッド、あるいは、それへのカウンターとして、スローは既得権益層のアスホールで、ハンバーガーとケチャップのオレらこそリアル、等々という思考法からいかに脱することができるか。

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

「頭脳国家」シンガポール―超管理の彼方に

2017/09/25 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

あらためてシンガポールの狂気じみた計画的、人工的なやり方を思い知る。「高学歴者は ...

スペイン語のすすめ

2021/10/07 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

講談社の「○○語のすすめ」シリーズをさまざま読み漁っているのだが、入門の入門とし ...