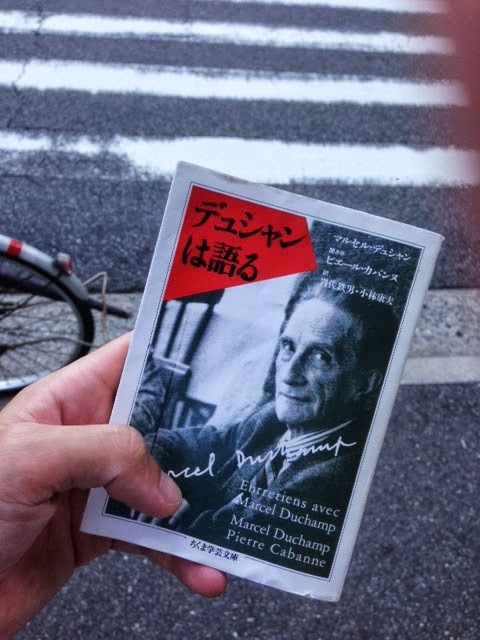

デュシャンは語る (マルセル デュシャン (著), ピエール カバンヌ (著), Marcel Duchamp (原著), Pierre Cabanne (原著), 岩佐 鉄男 (翻訳)/筑摩書房)

購入価格:614円

評価:

この記事は約2分45秒で読めます

今でこそ華の都のような扱いのニューヨークも、かつては信じられない悲惨な場所だったことがわかる。1964年の東京オリンピック以前の東京も、悪臭と不潔のただ中にあったことを考えると、都市の発生と

その時までにテネメントに住む住民の数は50万人に増えていたが、今なお、中国も含め世界のどこよりも人口密度がもっとも高い地区であるイーストサイド[マンハッタンの五番街から東の地区。貧困移民の居住区であった]では、当時、1平方マイル[2.59平方キロメートル]あたり29万人の割合で人が密集し、他に例を見ない状態だった。どの場所、どの時代の貪欲さも、同じ空間にその数の半分以上も集めることはできなかった。昔のロンドンの最大の密集地でも17万5816人の割合である。豚が主要な掃除夫であるかのように通りと側溝をうろつきまわっていた (中略) 1867年冬になってようやく、街の建物が密集した地区で、飼い主が豚を放し飼いすることが法令によって禁止された。

英語の「スラム」の動詞形には「(好奇心または慈善心から)スラム街を訪ねる、貧民街を見物する」という意味がある。この動詞形と「go slumming(スラム街見学へ行く)」という構文が生まれたのは1880年代初頭という。「この新しい動詞は、古い名詞形と同様、中産階級の側からの言葉であり、スラム街に対する新しい関係の仕方と態度を示していた。『スラム通いをする』ないし『スラミングに出かける』というのはスラム街で生活するのではなく、慈善を行うために、あるいはその後ますます盛んになるのだが、楽しみを求めて、あるいは自分たちとは異なる他の半分の人々の生活の様子を見る好奇心のために、スラム街を訪ねることを意味していた」

1842年、この悪名高いスラムを英国の作家ディケンズが訪れている。「ぐらぐら揺れる板の上を踏みはずさないように気をつけながら真っ暗な階段を上り、この狼の巣窟の中へ私と一緒に手さぐりで入ってみるがいい。ひと筋の光も、ひとそよぎの風も入って来そうにない」(ディケンズ、201頁)。「この悪徳と悲惨の世界はほかに何も見せるものなどないと言わんばかりだ。強盗や殺人でその名を知られた見るも恐ろしい安アパート。忌まわしい、崩れかかった、退廃したすべてのものがここにはある」。

- 前の記事

- 横尾流現代美術―私の謎を解き明かす

- 次の記事

- 近代絵画史 ゴヤからモンドリアンまで (下)

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

スペイン語のすすめ

2021/10/07 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

講談社の「○○語のすすめ」シリーズをさまざま読み漁っているのだが、入門の入門とし ...