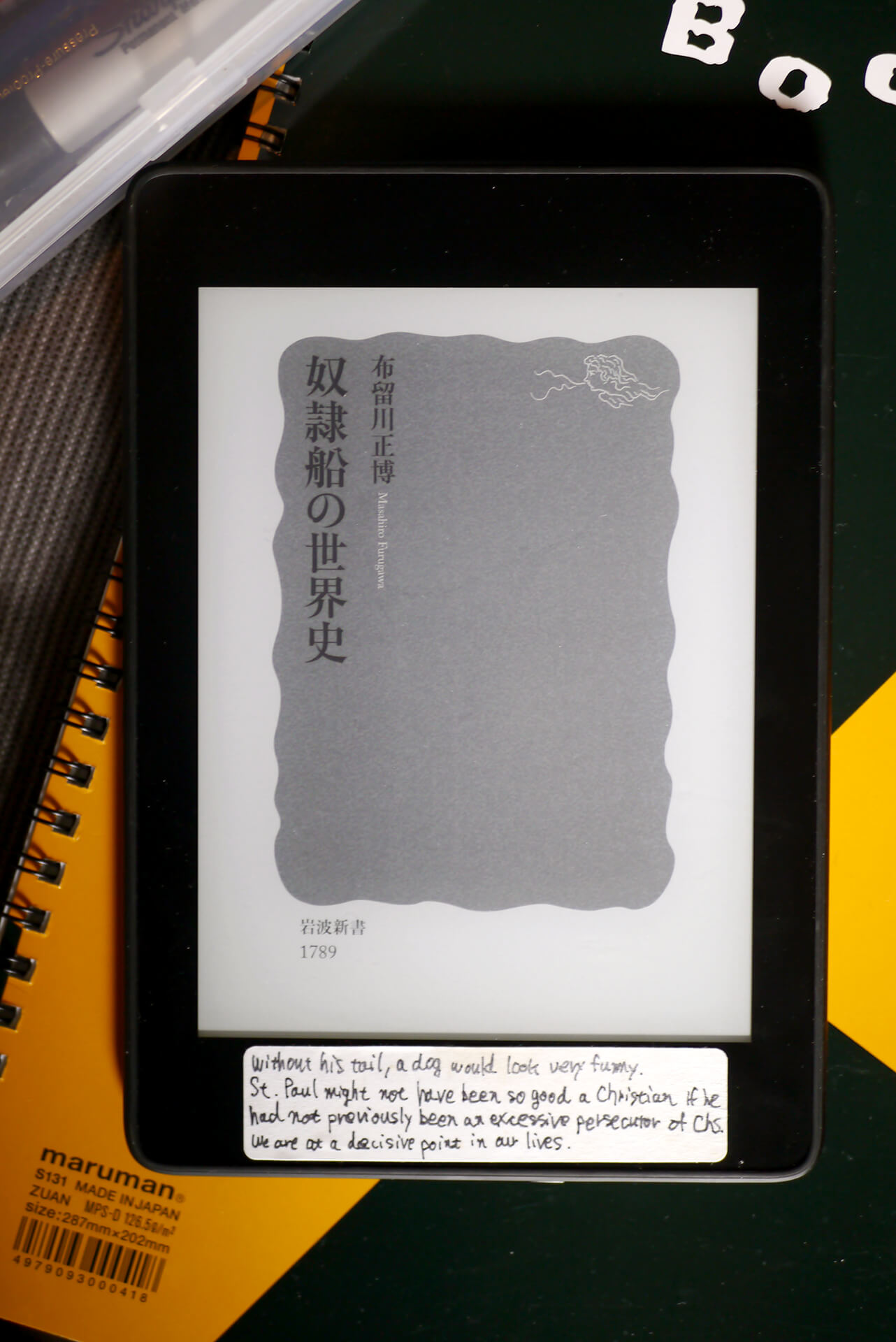

奴隷船の世界史 (布留川 正博/岩波書店)

購入価格:946円

評価:

この記事は約3分10秒で読めます

奴隷制と聞くと遠い過去のことのように考えてしまうが、現在も途切れず連綿と続いている。コーヒー豆における児童労働は言わずもがな、奴隷とは雇用主に逆らえない状態だとすれば、世界のどこにでもあるし、これからも無くなることはない。

儲かるならなんでもやるマインドの行き着く先

最近流行りのスローライフ、あるいは脱物質主義は、どうして脱金銭至上主義へは繋がらない。なぜか。思うに現代、金銭を欲する気持ちは、極めて抽象化された欲望で、ほとんど生理的欲求に近いものになっているからではないだろうか。

奴隷貿易は通常「三角貿易」の構造をもっていた。奴隷船は主としてヨーロッパの各港から、取引に使う商品群を積んでアフリカに向かう(第一辺)。アフリカの貿易拠点では、これら商品群と交換に奴隷が購入され、船に積み込まれ、大西洋を渡って──これを「中間航路」という──カリブ海諸島(西インド諸島)を含む南北アメリカの各地に上陸する(第二辺)。ここで奴隷が砂糖やコーヒー、綿花などの植民地物産と交換され、ヨーロッパの本国に向かい、売却される(第三辺)。この三角貿易の重要性に注目し、それが莫大な利益をあげたと喝破したのが、エリック・ウィリアムズ(図1―1)である。彼は、その主著『資本主義と奴隷制』(一九四四年)のなかで、三角貿易はイギリスの産業にとって一石三鳥のはたらきをしたと述べている。すなわち、イギリス製品にとっての市場を提供し、イギリス人その他が欲する物産を生産し、また、産業革命の資金需要をまかなう資本蓄積の主要な源泉となったのである。資本主義発展の中心には奴隷貿易および奴隷制があったと、彼は強調した。

その証拠に、お金があったら何をしたいかというビジョンや目的もなく、ただお金を欲する人のなんと多いことか。お金で交換できるモノやサービスではなく、金銭それ自体が欲望の対象だとすれば、際限のあろうはずがない。

起きて半畳寝て一畳、お殿様でも米三合などという。しかし、お金はいくらあっても満ち足りることがない。そのような無限の欲望を発揮した場合の一つの終着点が奴隷制度ではなかろうか。

他人を拘束し従属させる方法としての奴隷制

奴隷制はその名の通り制度であって、極めて巧妙に作られたシステムである。いまだにたかが一民間企業の内部制度すら打破するのは難しいのに、国家レベルで巨額の利権が絡んで運営されていた奴隷制がおいそれと崩れるはずがない。

男性奴隷には二人ひと組で手枷・足枷をつけた。一人の奴隷の右手首と右足をもう一人の左手首と左足につながくのである。 (中略) 奴隷船が目的地に近づくと、奴隷を売るための準備にとりかかった。手枷・足枷をとりはずし、長期の航海でついた傷を癒さなければならなかった。また、身体全体を洗い、毛をそり、清潔にした。最後にヤシ油をすりこみ、見栄えをよくした。食事も塩漬け肉などを多くし、体重をできるだけ回復させようとした。いずれも「商品」としての奴隷の価値を高めるための手段であった。

どんなブラック企業も、対外的にはうまく取り繕って優良ぶるのと同じである。

商品として、数字としての人間

奴隷制は、決してただ暴力を振りかざし無秩序に行われたものではない。そこは現代の企業経営にも近い、スマートと呼べるほどの理論と手法が確立されていた。

「アシエント」はもともと、スペイン王室の公益事業またはその管理のために、王室と民間人とのあいだでとりかわされた請負契約のことであった。しかし一六世紀以降は、新世界征服と植民地開発にともなう労働力不足を解決する目的で黒人奴隷を導入するための請負契約を、もっぱら意味するようになった。 (中略) 一六六二年にジェノヴァ商人D・グリッロおよびラメリーン家の三兄弟がアシエント権を手にいれた。「グリッロ契約」として知られるこのアシエントでは、毎年三五〇〇単位の奴隷を七年間運びこむことができ、契約料は毎年三〇万ペソであった。ここでいう「単位」とは、労働力としての奴隷の能力を基準にした計算単位で、たとえば健康な成人男性を一単位として、子どもなら五~一〇歳で二分の一単位、一〇~一五歳で三分の二単位などとされた。したがって、奴隷の人数は単位数よりも多くなる。

奴隷の労働力を「単位」としてとらえ計算できる知性、そして冷静さというか、冷酷さにはいっそ感心する。

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

世間知らずの高枕

2016/05/24 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

山本先生のご本。私がいま一番尊敬しているお方です。感銘受けすぎて、最近の私のブロ ...

愛と暴力の戦後とその後

2014/08/12 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

タイトル通り、というような、妙なセンチメンタリズムが見え隠れする本。戦後から現代 ...

図解 先送りできない日本 日本の課題40

2018/01/04 エッセイ migrated-from-shintaku.co

仲良しの日本人フラットメイトにもらった本。興味深いし考えさせられることは確かなの ...