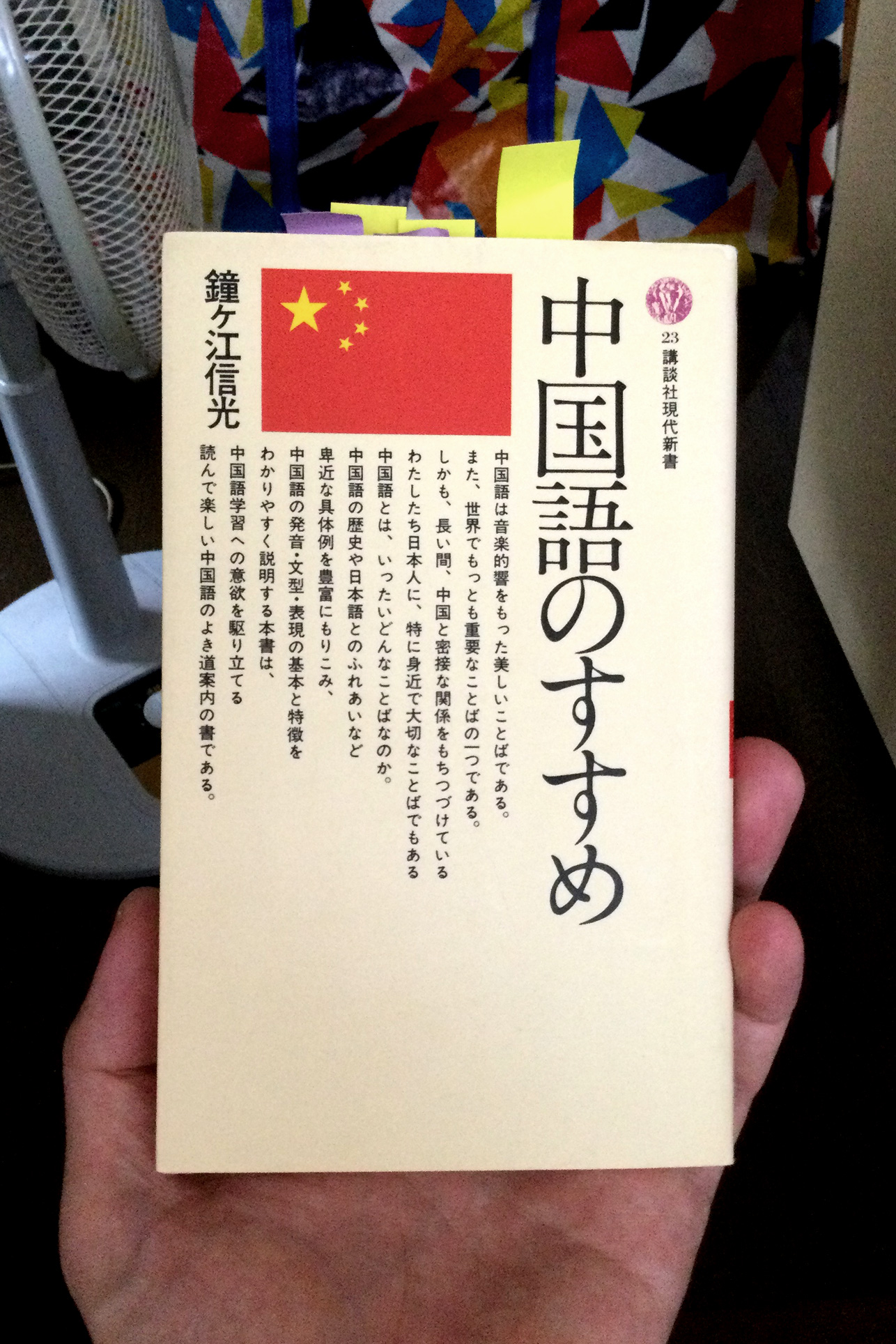

中国語のすすめ (鐘ヶ江 信光/鐘ヶ江 信光 (著)講談社)

購入価格:257円

評価:

この記事は約2分48秒で読めます

言うまでもなく中国ではKanjiキャラクターが使われているので、嫌でも親しみがわく。いやいや、全然わかないという人は、ちょっと偏見が強すぎるので改めたほうがいい。

むろん、漢字の読み方はまったくといっていいほど異なるが、文字と音とを、わけもわからないながらも学んでいくと、はからずも日本語との共通点を見つけたりして、地味におもしろいものである。

「支那」というのはいったいどうしてできたなまえかといいますと、秦の始皇帝が全国を統一し、その威武は国の内外に及び、外国人は「秦」をなまって「支那」といった(大漢和辞典)ともいわれますが、また中国の学僧蘇曼殊は、時代的に見てそれは誤りで、紀元前千四百年ごろの印度の古詩の中に、中国をさして「チナ」という名称が使われており、それが仏典の中にしばしば用いられ、中国の呼称になったのだ、というのです。仏典の中には「至那」「脂那」「支那」と書かれてあり、これはインド人がそのように呼んでいるのを中国人が音を写して書いたもので、いずれにしても「支那」という名称の起こりはインドで、それを転写したのが中国人自身でした。英語のChinaも同様の経路でできたことばです。

中国の標準語には、清音と半濁音だけで、「ばびぶべぼ」というような濁音はないのです。古代の中国語にはありましたが、いまでは方言にすこし残っているだけです。た中国語に濁音がないということが、中国語の発音に澄み切ったきれいさをもたせている一つの理由でしょう。ですから、中国人には、「ばびぶべぼ」「がぎぐげご」といった音はにがてなのです。

「都度」は「つど」と読み、「そのたびごとに……」の意味ですが、「都」と「度」と書いてなぜ「そのたびごとに」となるのでしょうか。ここにも中国語があったのです。“都”は(トゥdu)音が「ッ」になったもの、そして“都”の意味は「すべて、それぞれ」という中国語なのです。ですから、「都度」と書いて「そのたびごとに」となるしだいです。 (中略) 「椅子」「帽子」なども中国語で、これもあまりにも日本語化されたのでふしぎに思う余地さえないのです。どちらも“椅”“帽”で意味は足りているのですが、二音節語にするばあいに、接尾詞として“子”が慣用されて、“椅子”“帽子”となったものです。

- 前の記事

- サービスの達人たち

- 次の記事

- 話し方の知恵―こんなときどう話す

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

関連記事

私は生まれて12,410日目(34歳の誕生日を迎えて)

2016/03/29 エッセイ, 家族・友人・人間関係, 日常

ビールは一杯目がうまい。いや、一口目がうまい。というか一口目がすべてである。 昔 ...

フォン・ノイマンの哲学 人間のフリをした悪魔

2021/08/12 エッセイ book, migrated-from-shintaku.co

本書を一読すれば、とにもかくにも彼が桁違いの頭脳の持ち主で、天才という言葉では言 ...