一杯目はビール、という民族

最終更新: 2017/08/22

昨日は帰って絵の制作1ゲーム、今朝は寝坊して5時に起きたが1ゲーム。一日朝晩2ゲームが定着してきたのことは喜ばしい限り。あ、でもアボカドペーストは作ってないし走ってもいない。

昨日は帰って絵の制作1ゲーム、今朝は寝坊して5時に起きたが1ゲーム。一日朝晩2ゲームが定着してきたのことは喜ばしい限り。あ、でもアボカドペーストは作ってないし走ってもいない。

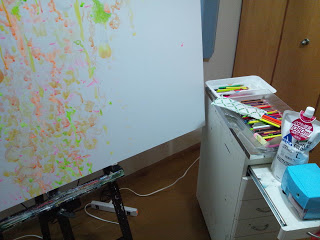

だって世界堂に行って色鉛筆とジェッソを買ってきた、から。それが本日の画像。なにがだってなのかって、往々にして寄り道をすると調子が狂ってしまうのだ。

だけど絵だけは描いた。ものすごくだるかったが描かなきゃてめえはクズ野郎なんだよと自分に言い聞かせて描いた。描いてると唐突に来年の抱負は年間読書100冊に加え、絵画制作1000時間にしようと思った。せ、せ、千時間!?という気がしなくもないが、まあ、それほど不可能な数字ではない。平均すると一日2.73972602739726時間。電卓で計算した。というか、ほんとうに画家になりたいならそんくらいできて当たり前ではないか、というかそもそもほんとうは時間の長短などではないのだが、しかし、結局1日とか1週間とかいう数字の単位で生きている以上、そしてふつうに働いたりしてなんやかやと計算して生活している以上、数字で目標立てるのが一番現実的だろうと思っ、た。

たのよ。そういうわけなのよ。ええ、まどろっこしい話でごめんなさんねェ。それはともかく、最近のある夜、ビールからではなくワインから晩酌を始めてみたのだが、もう筆舌には尽くしがたいほど、っていうと大袈裟だが物足りなさが半端ではなかった。

ぼくは主張する。

一杯目は是が非でもビールでなければならぬ。ぼくの頭ではなく身体が欲しているのだ。一杯目さえビールであればあとは酒類という適当なくくりで飲んでいけるのだが、しかし逆に言えば一杯目はビールでなければならぬ。必ず、かの疲労困憊の身体を除かなければならぬと決意した。メロスには仕事がわからぬ。メロスは、弱小企業のサラリーマンである。頭を下げ、仕事をしているフリをして暮して来た。けれども疲労に対しては、人一倍に敏感であった。

メロスはともかく、ビール(酒)は憂いの玉箒(たまははき)。ビールをこう、グイッとやりますと、ああ、ああ今日も一日がんばったなあと、しみじみとしてきて、それと一緒に解放感が心の底からじわりじわりとビールの気泡のごとく湧き上がってくるから不思議ですなァ。

しかしぼくが、というかそもそも日本人が古来よりビールを愛しているわけではない。

日本にビールが初めて入ってきたのは享保年間(1716〜1735)の八代将軍吉宗の時代で、オランダ人によって紹介された。その時の日本人の感想には、「ばかにまずいもので何の味もありません」とあり、外国の人たちが飲む様子については「名はヒイルと申し候。右コップ三人一所によせ、ちんちんとならし合わせ——」と、なんだかよくわからないが楽しそうだという感じの記述が残っている。

ビールはアルコール分が日本酒やワインなどの他の酒に比べると極端に低いのが特徴で、それは語源からもうかがわれる。ビールはラテン語の「ビベル」という言葉からきており、これは単に「のみもの」という意味なのである。ラテン語では蒸留酒のことをアクア・ヴィテ(生命の水)ともいうぐらいなので、ビールが全然アルコール扱いされていないことがわかる(諸説あるが)。

日本では明治20年(1887年)ごろからビール会社が各地に誕生し、それにともない消費も増えていく。つまり、ビールがこれほどに愛されるようになったのは、たかだかここ100年くらいの間のできごとなのである。そういうわけで新参者のビールには、明治のはじめにはなんと酒税がかけられていなかったそうである。

なんていう話が、昨日読み終わった【たべもの文明考】大塚滋/朝日新聞社に書いてあるので、興味がある方はぜひどうぞ。というか最近はこちらもけっこうまじめに更新してるので、ときどきは見てね。よろしくね。

【新宅睦仁読了本之記録】

http://t-shintaku-books.blogspot.jp/2012/08/blog-post_28.html

それにしても昼間からビールの話なぞ書くものではないな。ビールを飲まねばならぬ。

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。

- 前の記事

- 2017/08/22 更新 レバーペーストを作れる我

- 次の記事

- 2017/08/22 更新 それはいったい誰のためなのか

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。

わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!