歴史はおもしろいかもしれない

最終更新: 2017/08/22

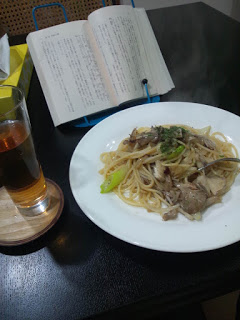

画像は昨日のお昼ご飯。ちょっと一杯グラスビールをと思ったらワインまで飲みぐったり寝てしまう、という駄目人間を演じた日曜日。

画像は昨日のお昼ご飯。ちょっと一杯グラスビールをと思ったらワインまで飲みぐったり寝てしまう、という駄目人間を演じた日曜日。

しかし今日は早起きして絵を描いたからオケ。たとえ1日30分の制作でも10日続ければ300分、一月続ければ900分=15時間。少なくとも一点は出来上がるのではなかろうかと。

話は変わるが、最近ブログの内容がほんとどうでもいい三十代の朦朧日記になってきたので、ここらで少しは役に立つ知識を発信しときたいと思います。読者離れを少しでも阻止。でも意外にアクセス数は安定してる!ありがとう世間!というか、最近レシピはどうなっているんだと思われている方に再度言っておきますが、今は学校が"春休み"ですので、実習もくそもないんです。春休みあけて四月になったらまた書きますんで、料理好きのあんたもおまえはんもそちもそなたももうちょっとの辛抱やでぇ。

……でぇ、でぇ、でぇ、でぇ、ぇ、ぇ……と意味もなくエコー効かしといたお。ということで本題に。今読んでいる本なんだけど、「逆説の日本史(1)古代黎明編/井沢元彦著/小学館文庫」で、長さの単位のくだりがとてもおもしろかったのでご紹介したいと思います。でも、少々引用しすぎかもしれないけど、その分今日のブログは長めにしときます。というのも、引用の原則として、どちらが主でどちらが従か、ということが重要らしく、もしも引用文のほうが主と判断されると、それは転載or盗用になる可能性もあるのでネ。

以下引用。

【〜日本(東洋)古来の単位というものは、すべて「人間中心」にできているということだ。これが、たとえばメートル法などと比べての根本的な違いである。

たとえば1メートルとは、もともと子午線の4千万分の1の長さとして定められたものだった。つまり地球の大きさを基準にしたのである。また1グラムというのも、最も基本的な物質である「水」の1立方センチメートルの重さである。

〜中略〜

尺貫法は違う。たとえば「石」という単位がある。

今では使っていないが、江戸時代はもっともありふれた単位である。

大名の各を表す加賀百万石、伊達六十二万石という数字、あるいは旗本五千石、三千石という数字、今では一石が十斗であり百升であり千合であることを知る人も少なくなった。もっとも一升びん(1.8リットル)は今もよく使われているから、その百倍が一石であるというと、何となく検討がつくかもしれない。また、お米を炊く時の単位が一合であることも理解を助けるだろう。

では、その「合」という単位はどうやって決めたのだろうか。

ここで人間が一日に食べる米の量を考えてみる。一日二食として一合、これだと一日二合になる。少なすぎる気もするのでもう一合増やして、一日三合としようか。すると一年は三百六十日だから、三合×三百六十日で千八十合となる。これは約一石(千合)だ。

これは偶然の一致だろうか。実は違う。一石というのは一人の人間が一年(三百六十日)に食べる米の量を基準にして定めた単位なのだ。もちろん働き盛りの若者はもっと食べるだろうが、あくまで子供や老人も含めた平均値ということだ。】

以上引用終わり。

で、さらに一反(面積の単位)の水田で取れる米の収穫量も一石であり、さらに一石の米を買えるだけの金が一両であり、そしてまあつまるところ加賀百万石とかいう表現は、老若男女含めて、百万人を一年間食わせていけるだけの農業生産があるということを表している。と、引用文の中で一年を三百六十日と書いてあるが、昔は太陰暦(月の満ち欠けの周期で作った暦)だから、だそうです。

へぇぇぇぇぇ、とひとりむちゃくちゃ思った。おもしれぇぇぇぇ、それはおもしれぇぇぇ、あ〜誰かにどや感たっぷりに話してぇぇぇぇ、でもブログで話してしまったぁぁぁぁ、から使えねぇぇぇぇぇ、と思う。でもいつかきっと使う。使わない手はない。そして「新宅さんって物知りなんですね」と言われ、ぼくは「いや、それほどでも」、「そんなことないわ(いまどき「わ」なんて使う女子はいるのだろうか)」、「いやいや、とんでもない、あっしはこの辺でおいとまします」、「待って」、「いえ、いけません御嬢さん」と、このような展開になるわけなので、この知識は音読して暗記するのだぼくは。絶対にぃぃぃ。

ていうか、そもそも別に歴史ってそんなに好きじゃないんだけど、この人の本はやたら面白い。この井沢さんとう作家の本はこれで三冊目なんだけど、なんてぼくの少ない好奇心と、偏執的な知識欲を満たしてくれるんだと、んもう大絶賛したい。

この人が自分で「逆説」と銘打っているくらいだから、この人の説は基本的に異端なのだろうとは思うんだけれど、いかんせんぼくにはそれが特殊論か一般論か判断できるほどの歴史に関する知識はないので、まあひたすら面白がって信じることにする、している。

だって、そんなもの、これからさらにたくさんの本を読み漁っていけば、あの人はああ言っていてこの人こう言っていてって、その比較の中で自然と"自論"てものが形成されていくものなんじゃないの、って思うんだけど。だからぼくは、だいたいすべての本の内容をとりあえずは信じるのである。っつっても、ぼくはそもそも何でもかんでも信じやすいってのがまずあるんだけども。

まあ、信じる者は救われる、っていうか救って。

広島→福岡→東京→シンガポール→ロサンゼルス→現在オランダ在住の現代美術家。 美大と調理師専門学校に学んだ経験から食をテーマに作品を制作。無類の居酒屋好き。

- 前の記事

- 2017/08/22 更新 ○○をする態度

- 次の記事

- 2017/08/22 更新 吉野屋牛丼とすき家豚とろ丼の違い

出版社・編集者の皆様へ──商業出版のパートナーを探しています

*本ブログの連載記事「アメリカでホームレスとアートかハンバーガー」は、商業出版を前提に書き下ろしたものです。現在、出版してくださる出版社様を募集しております。ご興味をお持ちの方は、info@tomonishintaku.com までお気軽にご連絡ください。ブログ一覧

-

ブログ「むろん、どこにも行きたくない。」

2007年より開始。実体験に基づくノンフィクション的なエッセイを執筆。不定期更新。

-

英語日記ブログ「Really Diary」

2019年より開始。英語の純粋な日記。呆れるほど普通なので、新宅に興味がない人は読む必要なし。

-

音声ブログ「まだ、死んでない。」

2020年より開始。日々の出来事や、思ったこと感じたことを台本・編集なしで吐露。毎日更新。

何かしら思った方は、ちょっとひとこと、コメントを! 作者はとても喜びます。

わかりやすく投げ銭で気持ちを表明してみようという方は、天に徳を積めます!